プロフィール

カレンダー

2025年4月 月 火 水 木 金 土 日 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

オシャクレ – パタンナーズライフ

>カテゴリー別アーカイブ: オシャクレ

㊙縫代の厚みを減らすプロテクニック!おしゃれ剣ボロ

4月期の授業が始まりました!

新しい生徒さんも2週目になり少し慣れてきたかなと思います ![]()

パターンの授業は特に最初地味ですが、ここを超えると形になり面白さがぐっと増すと思います!丁寧にを心がけましょう!

入学は現在も受付中ですのでご興味ある方はお気軽にお電話下さい ![]()

色々動画更新しています!↓

まさかの無料のテキストや、他にもプロの方から初心者の方まで為になる動画が盛りだくさんになってきました!是非チャンネル登録をお願いします!

生地の厚みについて動画を作製してみました ![]() ブログのほうでもかなり触れている内容ですが、縫製だけでなくパターンの事にも触れているので是非ご覧ください!

ブログのほうでもかなり触れている内容ですが、縫製だけでなくパターンの事にも触れているので是非ご覧ください!

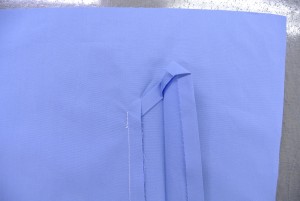

では、前回も剣ボロでしたが、今回も剣ボロで ![]()

といっても同じではなく、「ドレスシャツに見られる剣ボロ」です。

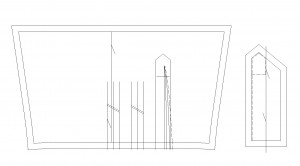

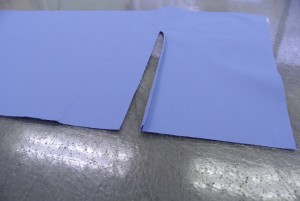

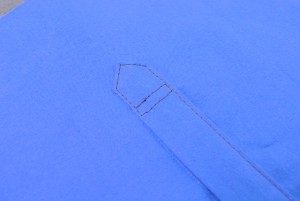

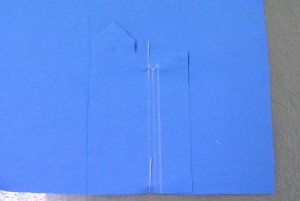

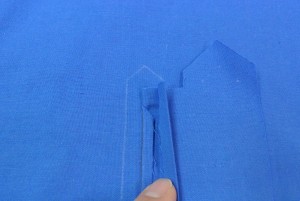

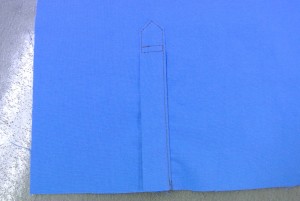

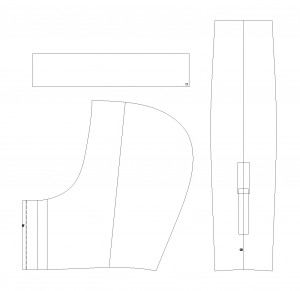

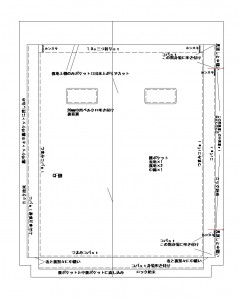

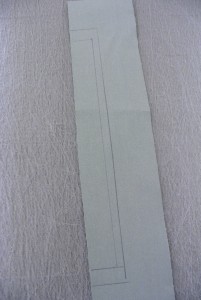

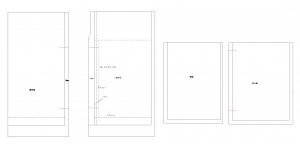

パターンを先にお見せしますのでどんな形になるのか予想してみて下さい ![]()

レディースのパタンナーの方はあまり見ない仕様かと思います。

下が三巻になっている仕様で剣のカタチがL字にカットされていないやり方ですね。

イタリア等のドレスシャツによく見られる仕様です。

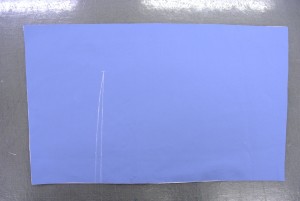

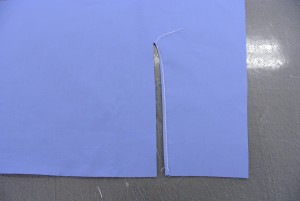

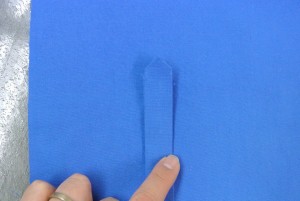

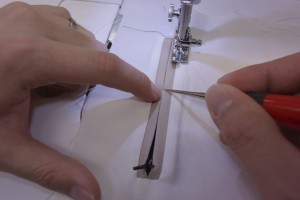

まず裏に切り込み位置を記入して

切り込みます。

多いのは「裏に三巻の縫代を出す」ですが、断ち切りが見える状態は嫌だったので、私は「表に縫代を出す」でやってみました。

出来上がりはカーブさせて最後まで極力縫うようにしましょう。

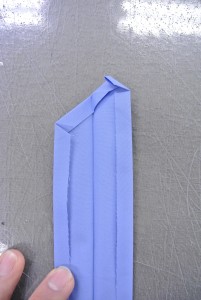

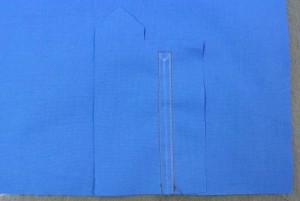

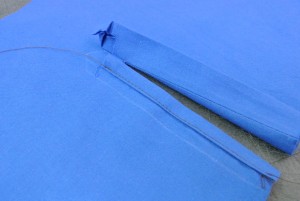

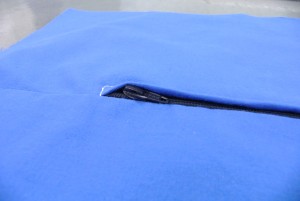

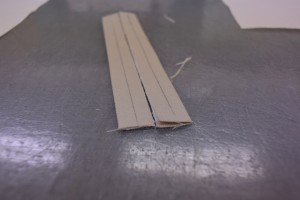

短冊はこんな感じで折っておきましょう。斜めに折られているので厚みが分散され薄く仕上がるのがポイントです。

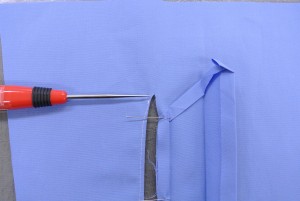

裏から土台に地縫いします。

高さが合っていないように見えますが・・

切り込み先はこの位置での高さで合っていれば大丈夫です。

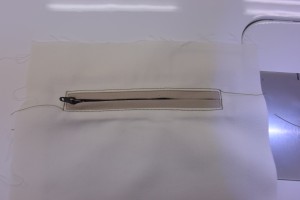

折るとこんな感じになります。

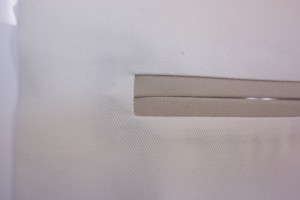

表に返して開くとこんな感じの見え方です。

あとはぐるりと縫って完成です。

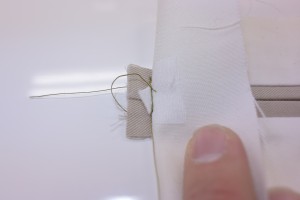

裏から見るとこの位置に隙間が空いている状態ですが、この中から糸が出てくることはないかなと思います。

最初にも言いましたが、ドレス系のシャツに多くみられる仕様で、理由は「薄い」からかなと思います。生地が硬いとその部分のシルエットを崩す恐れがあるので、剣ボロの明きはこの仕様が多いのかなと。

3つ巻きの幅が狭く切り込み先がほつれやすいですが、ここも「ほつれても気にしない」で「薄くなる事が優先」と考えた仕様かと思います。

雑とみるか、それでいいじゃないかとみるかは好みかと思いますが・・

個人的にはこの仕様は好みです。ステッチがあまり入らないので吊りシワが出来ないですから仕上がりもスッキリします。

このやり方で尚且つ「剣ボロ裏を控える」という仕様もあります・・いろんなやり方がありますね・・・

次回はヘンテコ剣ボロを紹介したいと思いますのでお楽しみに!

まとめ動画はじめました! 超簡単!1枚剣ボロ

水曜日の授業を残して10月期も終了です!

長いような短いような・・・

申し込みやお問い合わせをされる方は↓の時間になりますので、ご注意下さい!

大阪アトリエ、月曜~金曜日10:00~17:30迄

東京アトリエ、月曜~土曜日12:00~20:00迄

4月期の申し込みはまだ受付中です!お考えの方はお早目にお願い致します!

さて、動画作製も色んな方向性を考えております!

↑動画をまとめてみました!今まで作製していたもの1個1個分けて見るのが結構面倒だったりするので、シリーズとして1まとめに出来るものはこんな感じでまとめてみました!

今後シリーズ化しているものや、関連性の高いものもまとめていこうと思いますので、よろしくお願いします!

さて、なかなかダウンが再開しませんが、そうこうしているうちに暖かくなってきました・・生地がなかなか見つからないんですよね・・・・ ![]()

という事で合間に気になっていた部分縫いでも挟もうかと思います!

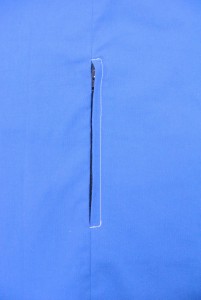

↓1枚の生地でつくる剣ボロ始末です!

見た目は普通にしか見えませんね・・・

ですが、「ものすごく簡単」です!たぶん一番簡単なんじゃないかと思います ![]() 剣ボロの裏側が難しいので苦手な方も多いかと思いますが、これはラクチンです!初心者の方は是非試してください!

剣ボロの裏側が難しいので苦手な方も多いかと思いますが、これはラクチンです!初心者の方は是非試してください!

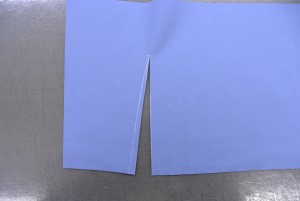

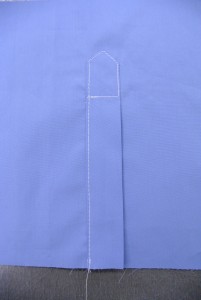

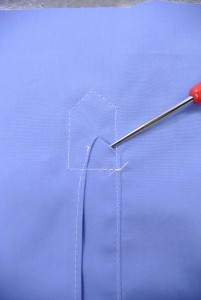

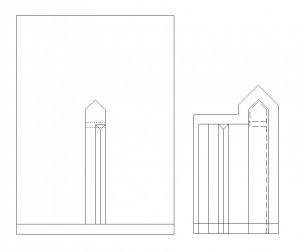

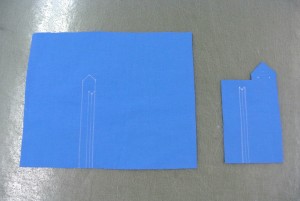

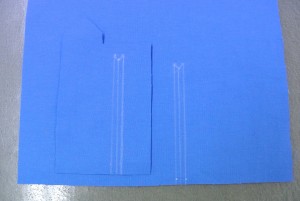

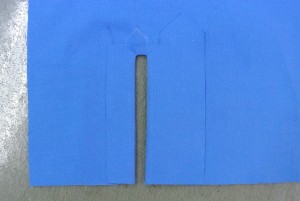

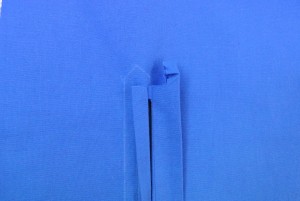

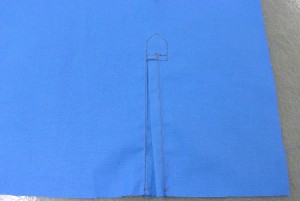

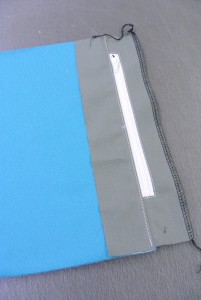

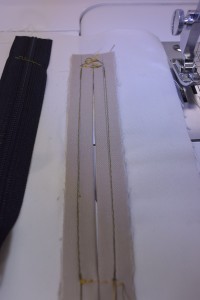

↓分かりやすく表裏に切り込み位置を記載しました

短冊の布(剣状になったもの)と下持ち出し(四つ折りのパイピング布)に分かれている事が普通ですが、これは違います。

そう続いて1枚になっているのです。

やり方は簡単 ![]()

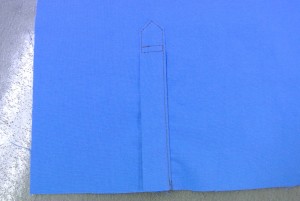

袖裏に短冊布をコの字に縫います。

縫った後、Yの字に切り込みを入れて・・

ひっくり返します。すごい簡単・・

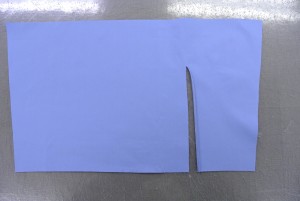

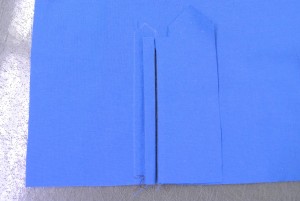

あとは↑のように折ります。

↑こんな感じです。コの字の隙間に持ち出しを作るように折ります。

↑短冊側も折り込みます。

簡単!

あとは持ち出しにコバステッチを入れて・・

短冊をぐるっと縫うだけです ![]() 簡単!早い!失敗しない!のですごくオススメです!

簡単!早い!失敗しない!のですごくオススメです!

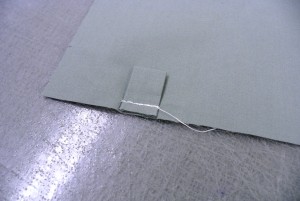

ただ、

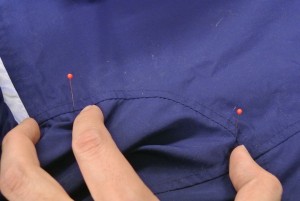

唯一裏側のこのポイントだけ表のぐるりステッチを入れる際、持ち出しも一緒に縫ってしまうかもしれないので、1mmくらい控えておいた方がいいかと思います。

さて、簡単簡単!と言いましたが、デメリットはないのでしょうか?

1つデメリットは「生地の厚みが1箇所に集中する」です。

生地に厚みが出ると生地が引っ張られるため少し気になると思います。生地としての扱いがそこまで難しくないのであれば、通常のやり方のほうがすっきり仕上がると思います。

使いどころは・・「ほつれやすい生地」これに尽きるかなと。シフォンとか・・・(シフォンの剣ボロとか難しい・・・)

ほつれやすい生地の場合は通常裏側を三角に折ったりするのでどうしてもほつれが出たりします。

このやり方であれば切り込みを入れてもほつれる事はありません。

是非お試しあれ!

動画ブロードシャツ

4月期の入学生募集中です!

曜日によっては埋まっている席も出てきているので、入学を考えている方はお早目にお願いします!

暖かくなってきて新しく何かトライしてみるのもいいかと思います!是非服作りを一緒にしてみましょう!

そして↓こういった事も続けています!

他にはない動画だと思いますので是非ご覧ください!

第1弾として選んだ生地はブロードです!

#1~3まであって次で一応完結です。

まず#1は生地の概要。

ということで、ブロードの織りや長所・短所の説明。

ドレープ感等をご覧頂けます!衿の形を作ってみたり、色々見ごたえがある内容です。

生地を買いに行く前に見て頂きたい内容です!

#2はブロードを扱う際のパターンの注意点です。

アームホールや裾、脇線等のカーブのライン取りや仕様面に関して触れています。

パタンナーの方ももちろん見て楽しめる内容です!

最後は

#3はブロードを扱う際の縫製の注意点です。

生地の特徴からどのようにすれば不具合を回避できるか・・・等を解説しています。

動画が上がり次第コチラでもお見せしようと思いますのでお楽しみにです!

そして今回はお先にちょい見せです ![]()

せっかくブラウス1着を縫ったので、動画にはない細かい部分や、苦労したところなど説明していこうと思います!

では・・↓こんな感じのシャツになりました ![]()

まず大枠として考えていたところから・・

「薄手の光沢があるブロード」を使用する事を決めた時自然と「あ、ドレスシャツでそんなに絞らないシルエットで作ろう」と考えました。

全体的にタイトだけど絞り過ぎていないバランスで、ダーツ量を減らしています。これは生地の特性にも合っている事なので、「生地に適したシルエット」とも言えます。

生地・デザイン・パターン・仕様・縫製は全てバランスがあり、「どうしたいか?」でそれぞれを変化させて調和すると「完成度の高い服」が出来ると個人的には思っています。

あとは生地の様子を見て、パターンを引きながらその都度考えて調節していった。という流れでした。

この作り方の流れは人それぞれだと思いますが、その方の得意とする所が一番融通が利きやすいと思うので、私の場合はパターンで調節という手段で作りました。

生地が得意な方とデザインや縫製が得意な方はまた別のアプローチがあると思います。

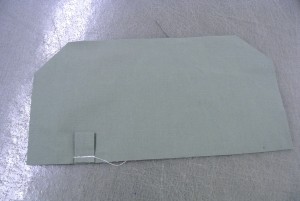

↑裾、ダーツ

縫製上でもっとも拘った点は「いかに薄く仕上げるか」です。

細かいところでいくとこういった角の縫代が集まるところを極力カットしました。

前裾の角は斜めに折り込む事で厚みを分散しています。ステッチも場所によっては工夫した入れ方をしています。生地の厚みがあるだけでシワがかなり入るのでこの生地に適した始末の方法を模索しました。

こういう所は皆さんあまり気にしないところかなと思うので一度試してほしいです。

ステッチ幅を1mmで縫っていましたが、ちょっとミスして微妙に太くなってしまいました ![]() 修行が足りません・・裏は切り込みを入れて縫代を中に折り込む仕様です。

修行が足りません・・裏は切り込みを入れて縫代を中に折り込む仕様です。

昔のブログで切り込んだ三角布を中縫いするテクニックもありますので気になる方は見て下さい ![]()

http://www.leopera.com/pl/?p=5961

カフスのステッチは生地が厚くなるところを避けてボタン付け位置とボタンホールに向かうようにして返し縫いを隠しています。これもドレスよりのステッチの入れ方です。

ヨークのステッチは綺麗に縫えたと思います。縫製の時かなり気を使いました ![]() 前端のステッチとここはかなり目立つ部分なので特に気を使って縫うようにしています。

前端のステッチとここはかなり目立つ部分なので特に気を使って縫うようにしています。

真っ直ぐって結構難しいんです。心の乱れで結構ぶれます・・

ヨークのパターンはほんとはスプリットヨーク(後ろ中心で接ぎがあり、左右バイアスカット)で作ってもいいかなと思いましたが、難しいのが「バイアス×地の目が通っている箇所」の縫製です。バイアスになっているという事は生地がズレやすく、縫いにくいので、今回かなり薄手で少しのミスでシワになりやすいなと判断してその案は不採用にしました。馴染んで動きやすくなるから結構好きなのですが、こういう生地を扱う際は向いてないのかなと思います。

袖山は正直結構高く設定したので難易度高めでした・・ ![]() ステッチ幅は0.7cでほんとにぎりぎりでした・・これ以上は絶対吊りジワが多くなるし、袖山では縫代が余ってしまいします。縫製の上手な方はここも1.0cmくらいのステッチでもいけるかも知れませんが、私には難しかったです・・・

ステッチ幅は0.7cでほんとにぎりぎりでした・・これ以上は絶対吊りジワが多くなるし、袖山では縫代が余ってしまいします。縫製の上手な方はここも1.0cmくらいのステッチでもいけるかも知れませんが、私には難しかったです・・・ ![]()

量産の事を考えないのであれば、むしろ手でまつった方が綺麗だったかなと思います。

衿はもう少し固い衿を入れても良かったかなあと思います。カジュアルに着るならこれくらいでもいいかも知れません。が、「表衿は少し固めの芯を入れて裏は薄く」など工夫しても良かったかも、、うーんここは毎回悩ましい所ですね、、、

衿は外回りもう少し開いてやや丸い感じでレディースっぽくしても良かったかも知れないです。ちょっとだけ衿を大きく見せる事で広い肩幅を目立たないように見せたかったので今回広めにしました。

ちょっと外回り足りなかったですね・・ ![]() ただ、あんまり開きすぎると、衿の内側のシワが気になるという・・難しいところです。

ただ、あんまり開きすぎると、衿の内側のシワが気になるという・・難しいところです。

こんな感じで色々反省点が出ましたが、むしろこういった反省点を見つけるために縫って確認しています。自分で縫うとほんとによく見えてきます。

満足いく出来栄えになるまで、ここから何回も縫って綺麗にしていくことが大事です!

まあやればやるほど見えてきてしまうんですが・・・ ![]()

この企画はシリーズ化してお伝えする予定なので皆さん是非ご覧ください!

ではまた!

「生地特性の動画ブロード#2」ダウンは作れるか?⑥

体験セミナー開催致しました ![]()

皆さん興味深々で楽しんで頂けた感じで何よりでした!

普段服を作っていてもどうしても垢抜けない・・という悩みもありました・・

やっぱりそこはパターンかなと思います ![]()

プロの技術あれば、そこは製品のクオリティに(場合によってはそれ以上)なります ![]()

皆さんにはその技術をお伝えしてクオリティが上がったり、服をつくる事の楽しさを伝えられたらなと思います!

4月期の募集も開始しましたので興味のある方はお気軽に見学にお越し下さい!

↓今回行った体験セミナーの様子です。動画もありますので是非見て下さいね ![]()

http://www.leopera.com/md/?p=6391

そして服をつくる事の楽しさには、クオリティが上がったと実感する事が必要ですが、生地の知識は必要不可欠かと思います!

この動画は頑張りました ![]()

いつも頑張ってはいるんですが、なんというかちょっと手ごたえみたいなものを感じています。「パタンナーが作る生地選びからデザイン、縫製までの動画」って無いと思うんですよね・・ ![]() たぶん出来ないというか

たぶん出来ないというか

中でも「パターンにおいて注意するべき点」というのは皆さんに見て頂きたいところです!

ブロードを使ってシャツを作る際は(もちろんそれ以外でも)参考にして下さい!

またチャンネル登録お願いします!

では、前回ダウンのパターンを抜いてみたところでした。

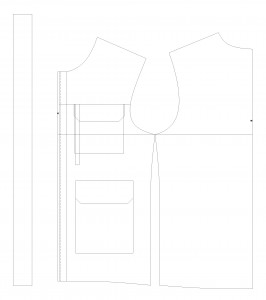

出来たパターンを見てみましょう ![]()

身頃と前立てです ![]()

前立てはフード端まで続いているもので叩きつけでした。ラインは真っ直ぐですね。

身頃の特徴は

①衿ぐりが広い(中に着込む事とダウンが中に入る事を考えるとこれくらい広くないと窮屈かと思います)

②前の肩傾斜が急(これも衿ぐりに入ってるゆとりを十分にとるためかと思います。これなら中に厚手のタートルネックを着ても大丈夫そうです)

③脇は絞っていた(隙間を埋めると考えてもいいし、腕回りにゆとりを持たせたいとも言えるかと思います)

④アームホールが極端にカーブがキツイ(所謂鎌幅のところです。腕の厚みを考慮せず狭いアームを引いてしまうと、寸法的に短くなるので結果袖幅が狭くなってしまいます。見方を変えると鎌底は上に上げて付け根に近付けるので、運動量が増してるとも言えます。)

このあたりが大きな特徴でしょうか。

特にアームのラインは複数の意味がありそうですね ![]()

なんにせよ「中にダウンがたくさん入っている」という事と

「隙間を無くし、運動量を確保する」という完全に機能面に特化しているパターンに思います。

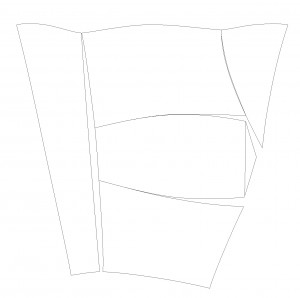

フードのパターンです。フードを被ると完全に覆われた形になりつつ、首を動かしてもフードが変に動かない形でした。パーツ数は少なくしてあります。少しでも裏のダウンを入れるパーツを減らすためでしょうか。そう考えると切り替えが大量に入って立体を作り過ぎているものはダウン製品には向かないかなとも思います。

横が見えないのがちょっと怖いなと思います。ただ防寒を優先するのであればこれでもいいのかな・・

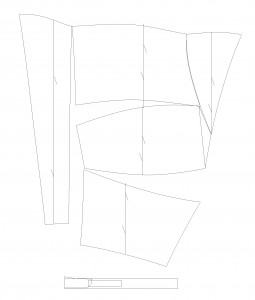

袖は切替たっぷり入っていました ![]()

地の目を基準にパターンを抜き出してみるとこんな感じでした。袖下部分にこれでもかというくらい運動量を出しています。これでマチのような役割を果たしています。

地の目を無視してくっつけると意外にダーツ量は少ないものでした。

特に肘の辺りは少し膨らませて、腕の曲げやすさは考えているのかなと思うパターンでした。地の目が少しバイアスになっていたりするので、何か目的があるように感じますが、ここは作ってみて考えてみたいと思います。

というところがとりあえずの考察です。

他にもたくさん気になるところはありますが、全体的に「カーブ」は抑えているように感じました(アーム以外)

ナイロン生地を縫うので、「カーブだと吊りやすい」というのもあると思いますが、単純に「縫いやすくしたい」というところが大きい印象です。

表地のラインは裏にも直結します。変にダーツを取り過ぎたりすると裏が大変な事になるのでやはり「ダウンを入れる事を考えたパターン」なんだなと思います ![]()

いやあ楽しいですね ![]()

あとは工業用パターンを作りますが、書き込み大変ですね・・・・

そして↓資材どうしようかな・・・

このダウン作製はまだまだ続きます・・ ![]() 皆さん長くお付き合いよろしくお願いします!

皆さん長くお付き合いよろしくお願いします!

初心者の難敵!シワシワの原因と対策動画 ダウンは作れるか?⑤型抜き

予定通り体験セミナー開催致します!

いよいよ今週末日曜日ですが、まだ空きはありますので気になる方はお電話でのご予約お願い致します!

東京校 TEL03-5473-1519

寒さもひと段落してきて春が少し見えて来ましたね ![]()

あっという間です!4月くらいからはコロナが収まって通常の生活に戻ってほしいですね・・

さて普段から縫製している方にはこんな動画はいかがでしょうか?

「パッカリング」についての動画です ![]()

カジュアルな服では良く見かけるシワかと思いますが、高級とされる服を作る際にはタブーです。なぜ起きるのか?などは考えた事はないでしょうか?

縫製を専門にされている方とはまた違う視点で「パターン」で抑える方法をお伝えしています。意外にプロの方も意識しないところかと思いますので是非見て下さい!

チャンネル登録といいねもお願いします ![]()

では

ダウンの続きですが、以前から生徒さんに聞かれていた事をお伝えしてみようかと思います。

「型抜き」というやつです。

手持ちの服のパターンを「抜く」事ですね。

そっくりそのままはパクリになっちゃいますが、勉強の為にはとても大事な事だと思います。自分が知らない縫製の方法や、パターンの引き方を知るには持ってる服を調べてみると良いと思います。

ただ「解いて」だとさすがにもったいないので・・・

解かなくて済むやり方をお伝えしておこうかなと思います ![]()

色んなやり方がありますので、あくまで参考用にと考えて頂ければと。

では

今回は裏地を外してやりやすくなっていますが、通常は外さないでやります(ダウンがパンパンだとさすがにやり難いですが・・・)

最初にアイロンをかけます。

このアイロンもすごく大事です。目的は「着て伸びたりしてしまった所を元に戻すアイロン」だからです。

ここで大事なのが「地の目」です。地の目を見ながら、縦糸横糸を揃えていくようにアイロンをかけるようにします。「地の目が読める」というのはとても大事だと思っています。

ただ、ミリタリー系などの縫製が割と雑なものに関しては精度があまりないので、完璧からはかなり精度は下がります。(縫製が怪しい所は左右確認する事にしています)

しっかりアイロンをかけても、今度は「縮んでいる」ところが出てきます。

縫い縮みです。今回は脇がWstが入っていてかなりパッカリングが起きていました。引っ張ると1cmくらいは縮んでいます。

この時は「引っ張ってシワが消えるまで」で寸法をとった方がよいと思います。

基準になる箇所(今回は後中心)にピンをさして(何本か私はさしています)

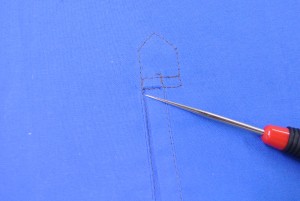

下に型紙を敷いた状態で↑のようにピンで穴を開けていきます。

難しいのはアームホールなどカーブが強い箇所です。

伸びやすい生地の場合だと、縫製時に伸びてしまって元のパターンから大きく崩れてしまうので・・ここも「地の目を見ながら伸びた分を考慮したライン」でとります。(これが結構難しいです・・ ![]() )慣れるまでは中々上手くいかないところですねえ

)慣れるまでは中々上手くいかないところですねえ

衿ぐりも伸びやすいところの一つです。特にサイドネック部分です。

地の目に気を付けながら伸びた分を戻してとっていきます。ここは縫製時にかなり伸ばしやすい部分なので特に気を付けましょう。

線の入り方(角度)も大事なところです。パターンを抜いてみて確認するところは、この角の線の入り方を参考にする事が多いです。この入り方が間違っていたら正確には抜けていないという事になるのでもう一度とり直しです。

実寸計測も参考にします。手の加減や、生地を引っ張ってズレてしまう事が多いので、パターンを確認する際に「実寸はどうなっているか」は良く見る部分です。

単純なパーツは幅と長さのみ計測してピンで抜き出さない事もあります。ある程度の形のセオリーはあるので(もちろん違う事もあります)寸法を参考にしながらパターンを直に引きます↓

片側だけパターンを引いてあとで左右対称にします。

置いても長すぎるパーツの場合は置いた状態での端にピンを打っておき、そこから続きは生地をめくって続きから・・・という風にとっていきます。(生地に厚みがある場合はミスしやすいので、厚み分を考慮します)

↑こんな感じでパターンを抜き出していきます。私は後でCADに入れるので、重ねて書いています。

あとは、、寸法を拾ってCADでラインを引く→プリンターで出力してズレを修正→プリンターで出力の繰り返し

これで形をとっていきます。慣れたら早い作業ですが、慣れるまで一番困るのが

「寸法が合わない」です。

所謂整合性がとれないので何度も確認して取り直す事になります。

なので、上記の「地の目を読む」という事が非常に重要になります。

最初にもお伝えしましたが、色んなやり方があると思いますし、その服それぞれでやりやすいやり方は異なると思います。

服の構造を知るにもすごく勉強になりますので是非お試しを ![]()

では次回抜いたパターンです!

新連載シリーズ「生地動画ブロード#1」動画 ダウンは作れるか?④

雪も降って冬もこれで終わり!ってなればいいんですけど、来週も怪しい雲行きですね・・体調管理が大変ですが気を付けたいと思います ![]()

引き続き体験セミナー募集中です!

2/27(日)10時~と13時~の2部制でまだ席は空いております!

お電話でのご予約のみですので、東京校に直接お電話下さい!

TEL03-5473-1519

↓こういった新しい取り組みも始めています ![]() 結構企画段階で迷い、色々苦労した分良い出来かと思います!

結構企画段階で迷い、色々苦労した分良い出来かと思います!

以前から、「トワル組みではイメージがしにくい」と初心者の生徒さんから相談がありました。どうにかイメージしてもらいやすくできないかなあーと考えていたので「デザイナーさんが服を作る時の流れを一連で見せたら面白いんじゃないか?」と思い、こんな動画になりました ![]()

実際に生地を見に行った時

デザインを考える時

シルエットを考える時

単に生地の特性や特徴を知りたい時に見て参考になる動画が出来たと思います!

見どころは「生地をボディに当ててドレープを見せたりしている」所です!他には無い動画が出来たと思います!是非プロの方から初心者の方まで見て下さい ![]()

さて、寒い時期にはダウンの企画ですが、このままだと暖かい状況で完成になりそうです・・ ![]() 難易度高すぎて中々進みませんがご容赦を

難易度高すぎて中々進みませんがご容赦を ![]()

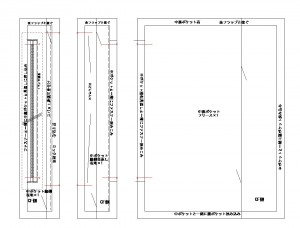

↓見ても分からないポケットのパターンです(笑)

本来は断面図などを用意するともっと分かりやすくなりますが、それでも「分かったつもり」が怖かったので、縫製手順や細かい所を知りたく一度縫ってみてみました!

↑前回中ポケットと裏フラップを縫ったところです。

次は表の外側にくるメインのポケットです綿入りで4層になっているので縫うのが大変でした ![]()

まず一番外側にくる表地に裏地・綿を仮縫いします。この時、綿と裏地がかなりズレやすいので、押さえの圧力を下げたり、押さえを変えたり、糸もテトロンなど滑りのいいものに変更しておいたほうがいいです。(それでもズレやすかったので手の加減で引っ張りながら注意しながら縫いました)

一番奥側の裏地だけ単体で別にしておきます。

出来たら角を中縫いします。

表のみにつまみコバstをかけます。これがなかなか難易度が高くて、2mmくらいのコバステッチをかけてしまい、若干角がかんでしまっています(ここは本番1mmくらいの細いステッチのほうがよさそうです)

角が縫えたらその2枚を仮止めします(仮止めだらけです)

ポケット口を三つ折りしてステッチをかけ、外周にロックをかけておきます(無くてもいいかもしれませんが、かけておいた方がほつれ防止になります)

↑角がちょっとかんでいます ![]()

次に中の裏ポケットです。(一番身頃に近い方です)

まずファスナーを脇側の布に縫います。ここでもファスナーの幅に注意しながらセットするようにしましょう。一応分かりやすくするためにカット線と地縫い線を引いておきました。

一気にコの字で縫ってもいいですが、私は分けて縫っています。

コの字に縫えたら、ひっくり返して見返し・中裏ポケット(フリース)で挟みます。

出来たらコバステッチで、脇側の布端にロックをかけておきます。

このあたりがかなりややこしい部分なので、よく確認してください。先に脇側の端を出来上がりに折り込んでおきます。そのまま上側を表フラップと地縫いします。

↑こういう状態です。・・ややこしいです・・・

あとは「中ポケットと中裏ポケットでメインになる表ポケットを挟みます」

ここ難しいです ![]()

どんでん口を残してフラップまで一気に縫いましょう!

出来たらひっくり返して、フラップにステッチを入れて・・

どんでん口の部分を塞ぐコバステッチを入れましょう。ステッチが最後まで入っていないのは針が厚過ぎて入りませんでした ![]()

身頃に叩く前まで完成です!

あー大変(笑)これが4つも付くとか大変すぎます・・・

あとやはり表地は厚みがありすぎました ![]() 高密度でもいいですが、せめて生地が薄くないとここより厚い所が出そうなので生地選びは慎重にですね・・・あるかなあ・・・

高密度でもいいですが、せめて生地が薄くないとここより厚い所が出そうなので生地選びは慎重にですね・・・あるかなあ・・・

ではまた続きをやってみたいと思います!

少しの工夫で綺麗に仕上がる!パイピング始末動画 ダウンは作れるか?③

コロナのオミクロン株が広がっていて、在宅の方も増えていますね・・・

教室では、そんなときの為の復習動画があります!

見るだけで理解力がアップする動画です!(おおげさではないですよ ![]() )

)

是非入学してその効力に驚いて下さい ![]()

引き続き体験セミナー2/27(日)に募集中です!

東京校のみの開催で、お電話のみでのご予約になります!

お電話お待ちしております!

東京校 03-5473-1519

↑また新しい動画です!今回はちょっとの工夫で綺麗に出来るパイピング始末です!

少しマニアックな部分もありますが、縫った事がある方は疑問に思う部分かと思います!

是非一度ご覧ください!

では、

部分的に縫わないと分からない所が多々あったので、ひとまず腰ポケットです!

まあ大変でした ![]()

ディテールもそうですが、生地の枚数が多い多い・・・細かい所で、どこまでステッチが入っているかなど、縫製しながら確認してみました。縫うタイミングによってはステッチの入れ方は変わりますからね!縫製は大事!

ちなみにダウンと思っていたところは中綿でした・・この中綿、薄ーい不織布のようなものでサンドされていたので、3層構造になってました。相当暖かいと思います。

さあ、ではパターンです!

なんのこっちゃ分からないと思います ![]() 文字を出来るだけ入れてみましたが、余計分かりにくい!だからといって断面で書いてもゴチャ付く!

文字を出来るだけ入れてみましたが、余計分かりにくい!だからといって断面で書いてもゴチャ付く!

という事でパターンのほうはさらっと見といてもらって↓縫製に行きましょう!

裁断した状態です!もう枚数にうんざりしますね笑

特にメインのポケットなんか枚数4枚ですよ笑

外側に近いパーツは裏地を間に1枚入れていました。

表フラップもそうです。外周に捨てミシンで仮止めしてありました。

中綿と裏地は縫いにくい・・・

表ポケットは、上から表地・裏地・中綿で仮止めしておきます。

マチになる角の部分を中縫いします。表は3枚一緒に。裏は1枚で縫います。

その後、つまみのコバステッチを入れます。・・・これが結構難しい・・・1.5mm幅でコバステッチを入れましたが。角がやや噛んでしまって・・・1mmのコバステッチじゃないと角部分は難しいと思います。

裏をセットして外周に捨てミシンです。(捨てミシンだらけですね・・・ ![]() )

)

ポケット口側を三つ折りしてステッチを入れます。綿があるので、プレスがほとんど効かずやりにくいのですが、なんとか潰しながらステッチを入れました。あとはロックをかけてほつれ止めをしておきます。

ここまででの反省点は、捨てミシンをかけるたびにアイロンをかけて縮みを戻さないとかなり縮んでしまう事です。もちろん縫いズレもかなり発生しやすいので、本番では押さえ金や縫い方でズレないように工夫しようと思います。(表がちょっと高密度の生地で、裏地が薄すぎた・・・)

フラップ裏に先にDカン通しのタブを付けておきます。本番ではすでにDカンは通している状態です。

裏フラップと中ポケットを地縫いしてコバステッチをかけておきます。

・・・・長くなってきましたので、次回にしますが、結構苦労しました・・・

では!マニアックですが、お付き合いお願い致します!

簡単縫製!コンシールファスナー静止画動画 ダウンはつくれるか?②

こんにちは ![]()

コロナですが、また一気に増えてきましたね・・・

机や、共有部分の消毒など徹底して行い、マスク着用など基本的な事を守りながら開校しております。

見学をご希望の方は必ずマスクの着用をお願いしておりますのでよろしくお願いします!

2/27(日)に東京校のみで、10時~と13時~で体験セミナーを行う予定ですので、ご希望の方は是非ご参加下さい!

お電話でのご予約となりますので、下記東京校までお願いします ![]()

ルオペラ東京校 ℡03-54731519

動画も引き続きYouTubeで更新しておりますので是非ご覧ください↓

簡単に縫製できるコンシールファスナーの縫い方の動画です。

切り込みなしで出来るので慣れない方もプロの方も見て頂ければと思います!

個人的には大好きな仕様です ![]()

では前回ダウンを解き始めたところでした。

どんでん口がすごく分かりにくいところにありましたね。

ちなみにMA-1というミリタリーのブルゾンは腰のポケットの中がどんでん口になっている事が多いです。どんでん口を探すのも服の楽しみの1つですね ![]() (マニアック)

(マニアック)

開いてみるとこんな感じでした↓

裏地は2枚で間にダウンがパンパンに詰め込まれております。

中を解くとさすがにダウンが散らばっていました。ステッチを入れた穴から出てきてしまっています。が、そこまでダウンは出ていませんでした。

ダウンの作り方は各ブランドでかなりの違いがあります。

圧着だったりでシームを無くしてダウンの吹き出しを防いだり色々です。

コチラはどんな仕様になっているでしょうか?

↓ダウンが幾分か無くなってしまいましたが ![]() 中の構造を解いて調べてみました。

中の構造を解いて調べてみました。

こういう作り方をしていました。↓

生地は裏にコーティングのようなものがありましたが、かなり高密度で、薄い生地です。横にステッチが入っています。

ダウンを入れる際によく間にステッチが横に入っているものを見るものが多いのですが、なぜ横か考えてみた事はあるでしょうか?

そうです。ステッチがなく大きな袋状のものにダウンを入れると全て下に溜まってしまうのです。

それを防ぐために、ステッチで「部屋」を作ってあげて部屋ごとにダウンを詰め込んでいきます。YouTubeでもダウンを入れている工場さんの様子を見ることができますね ![]()

こちらのブランドはメッシュ状の生地を間に入れていました。メッシュ状になっていてダウンが引っかかる事でステッチからの吹き出しを防いでいました ![]()

さらに厚みが出る事を考慮して幅広のメッシュ生地にしていました。

いやあ、よく考えますね・・・

おそらくもう少し少ないダウンを入れる場合はこの幅も減らすのでしょう。

ばらさねば絶対分からないところですね。

ダウンのお部屋に感動したあとは他の部分も見ていきましょう

ダウンは裾端までパンパンに入っていました。裏地が噴き出てくる(裏地が見えてしまう現象)ので、見返しを付けて、さらに裏コバステッチを入れていました(ダウンの裾や袖口は大体入っています)

袖口のサムズホールは結構簡単な作りでした(この作り方に拘っているブランドもありますね)フリースなので暖かいですが、劣化しやすいのが気になります。

各ドローコードはトンネル布を使っていました。裏地側についていたり、表についていたりと場所によって変えていました。(ウエストのドローコードは表についてるものも多いですね)

腰ポケットのドローコードはポケットを取ると↑の写真のように出ていました。

手を出さなくてもポケット内で完結できる仕様です。これは色んなアウトドアブランドが採用している仕様です。もっと複雑な仕様もあります。

知らなかったのは前立て部分の表裏どちらにも裏地が入っていた事です。

表地・裏地・中綿・裏地・表地の計5枚です ![]() 絶対に風は通さないようにという意志を感じます

絶対に風は通さないようにという意志を感じます ![]()

フード口までダウンが入っていましたが、柔らかく仕上げたかったのか、端がわの仕様になっていました。

裏ポケットは裏地に叩きつけられていて、口部分にはゴムが入っていました。

この服全体に言えますが、極力ボタンの仕様を避けているように思います。

ファスナーのスライダーにも全て引手が通っています。

これは「手袋をする」為、ボタンを留めるなどの複雑な指先の動きが出来ない事を想定したからかなと思います。確かに寒いと手袋外したくないですよね ![]()

ちなみに外したポケットはこんな感じです。

あとは↑裏地の各パーツにこんなテープが入っていました。

中綴じ用のテープ以外に多分パーツ認識用のテープかと思います。これだけパーツが多いと間違えそうですもんね・・ロックの糸も色を変えていたりと縫製時の工夫がかなり見られました!さすがのプロダクトです!

次は部分縫いをしてみたいと思います!

ではまた!

ミシンによる裏地付のファスナー縫い解説動画 ダウンは作れるか?①

あけましておめでとうございます!

今年も楽しく服を作る事が出来るよう頑張りますので、よろしくお願い致します!

年も明けて、2/27から4月期の受付開始もあります!

見学に是非お越し頂いて雰囲気を味わって下さい!お待ちしています!

今回の動画は「裏付きファスナー」の作り方です!かなり内容濃いめです!(ちょっと濃くし過ぎた ![]() )パターンの引き方や、縫い方を忘れた方にオススメです!是非チャンネル登録もお願いします!

)パターンの引き方や、縫い方を忘れた方にオススメです!是非チャンネル登録もお願いします!

やりたかった事が年を越してしまいましたが、始めたいと思います!

↓

「ダウン」です ![]()

ダウンを自分で縫ってみたかったので、やってみようと思います ![]() すごく大変そうですけど・・

すごく大変そうですけど・・ ![]() でも自分では出来ないと思わずにチャレンジする事が大事ですよね。失敗したらしたで、いい経験になるので頑張ってみようと思います!

でも自分では出来ないと思わずにチャレンジする事が大事ですよね。失敗したらしたで、いい経験になるので頑張ってみようと思います!

せっかくなら自分が着用してどうなるか確認したく、本気仕様のものをやってみます!極寒地用で日本では完全にオーバースペックです ![]()

ほぼ布団と同じくらいの厚みですね!

着心地は基本ダウンが入っていると身体の隙間を埋めてくれるので重さは分散されて軽いです。着心地の悪いダウンってあんまりないのはこれが原因かなと思います。

フードは隙間が出来てはいけないので、不快感を感じないぐらいにコンパクトになっています。ファスナーを閉めた状態でフードの着脱が出来るのもポイント高いです!

袖は運動量が絶対に必要なものなので、ほぼ真横まで上げることが出来ます。

鎌底にはマチが付いているのでここからさらに上げる事が出来ます。

リュックなど鞄を持った状態でも上げやすいですね ![]()

フードをしてみると↑こんな感じです。首を回しても引っ張られるところはないのです。

ただ横が一切見えないので歩くのは危ないです ![]()

ひらくとこんな感じです。開くと結構涼しいので衿ぐりは十分に広くゆとりは入っています。

↑ここまでの環境に身を置くことはまあないでしょう笑

ボディに着せるとこんな感じでした。ディティール満載です!ファスナーポケットもしっかり奥まで閉められるように切替にわざわざ隙間を開けています。

胸や腰ポケットにもダウンが外側に入っています。

ポケット外側にダウンが入っていると手を入れた時に外気を感じないので、かなり温かいです。1枚で出来てるポケットは今の時期よくわかると思いますが、寒いですよね ![]()

腰ポケットはサイドからのハンドウォーマー付きです。手の甲側にはフリースが使われているので温かいです ![]()

生地はナイロンで薄手のものが使われています。そうするとファスナーの上げ下げの際生地を噛んでしまうので、噛み防止にステッチが縦にたくさん入っています。

手は親指を入れる用の穴もわざわざつくっているので、手の甲まで温かいです。

裾やウエストのドローコードはポケットの中から調節できるようになっているので、手を外に出すことなく使えます。

中のポケットもこれでもかと言うくらいディティール満載です 8-Oマチ付きの裏ポケットはあまり見ないですね!

どこまで再現するかはわかりませんが、ひとまずばらしてどんな作りになっているか確認してみましょう!

どんでん口の位置は・・・

この位置でした!綺麗に縫われ過ぎて探すのが難しかったです!最後にコバステッチで止めている仕様ですね!

では次回ダウンの中身がどうなっているか見ていきましょう!

頑張ります ![]()

紳士パンツスラックスパターン動画 ファスナーについて③

今年最後です!

12/28~1/6まではお休みで、問い合わせや見学ができませんのでご注意下さい!

寒さもピークで年末年始らしくなりました。この時期になるともこもこのダウンの出番になりますが、一応ダウンも私は洗うようにしています。アウトドア系だと止水テープというのが縫い目の裏に貼ってあることが多いので、剥離してしまうかもしれないのであまりお勧めしないです ![]() 洗うときは洗ったダウンが下に集まらないように平干しにするようにしています。洗う場合はダメになるかもと覚悟の上でお願します

洗うときは洗ったダウンが下に集まらないように平干しにするようにしています。洗う場合はダメになるかもと覚悟の上でお願します ![]()

動画は今回「紳士パンツ」です!

これも無料で出してもいいのかという内容(ほとんど無料で出していいのかと思うものばかりですが ![]() )メンズのパンツは(トップスもそうですが)特にパターンの引き方が確立されていない分野です。まずその段階で貴重な資料ですし、引き方も全て理にかなっているのでパタンナーの方(もちろん趣味の方も)は必見です!是非見てみて下さい!

)メンズのパンツは(トップスもそうですが)特にパターンの引き方が確立されていない分野です。まずその段階で貴重な資料ですし、引き方も全て理にかなっているのでパタンナーの方(もちろん趣味の方も)は必見です!是非見てみて下さい!

では、今年最後はしつこいようですが、「ファスナーポケット」です!

前回のファスナーポケットの改良版で

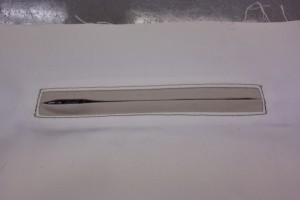

↑ステッチが0.5cmバージョンでファスナーの位置が縫い目に近いタイプです。

↑最大のデメリットはファスナーの引手がかなり見えてしまいます ![]()

あまり良くないかなと思いますが、引手があまり大きくないコンシールファスナーなどであれば良いかもしれません。使いどころは難しいですが、使う際は縫代幅とファスナーの位置をよく確認して上でステッチの幅を決めるようにしましょう!

そして・・プラスで↓このタイプのものもやってみました。

縫製している人からの質問があったのでやってみようと思います。

ファスナーポケットの中でもライダースによく見られる「両玉縁ファスナーポケット」です。

裏地があるタイプに使われるもので、袋縫い等は無しで極力薄く仕上げたい時に有効です。

ほんとはポールチェーンというタイプの引手が付いていますが、今回用意できなかったのでお許しを ![]() 最大の特徴は「袋布が向こう布と共通ではなく、控えている」です。

最大の特徴は「袋布が向こう布と共通ではなく、控えている」です。

なんだそんな事、と思われるかもしれませんが、パタンナーの方は結構向こう布と袋布を共通でされる事が多いと聞きました。実際は工場さんが調整されているかもしれません。

縫い方を知らないのは良くないと思いますので、やってみようと思います!

では

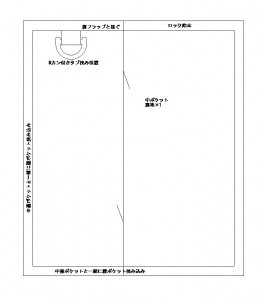

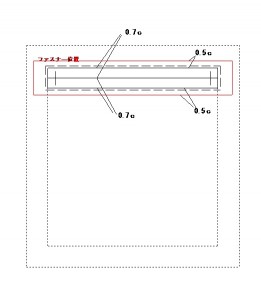

↑パターンの土台はこんな感じです。ファスナーの位置は分かりやすくするため赤で表記しています。3か4号のテープ幅24mmファスナーを使う事が多いと思います。30mmはあまりないかなと思います。

なので表のステッチがファスナーをちゃんと貫通するように0.7cm×0.7cm幅の両玉縁にしました(0.8cmでもいいと思いますがちょっと狭いかもです)

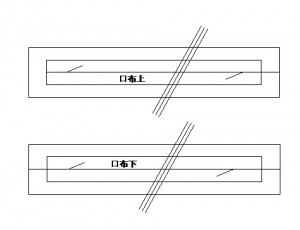

パターンは袋布が玉縁の下端までで縫代が0.5cmです。口布は上下分けました(×2枚でもいいです)

縫製です。

裁断したら口布を2つ折りにして出来上がりに線を引いておきます(慣れている方は必要ないと思います)

口布を2つ折りの状態で叩きます。

Yの字に土台のみ切り込みを入れて

ひっくり返してアイロンで整えます。

私はこの段階で三角布を押さえています。

出来たらファスナーを裏側にセットします。

ファスナーのムシの中心が完全に口布の中心になるように見ながら口布上側に仮止めします。

下側が開いている状態です。

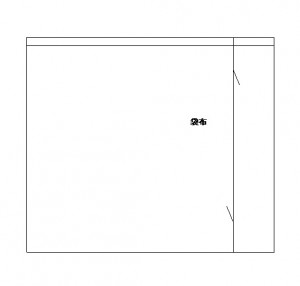

下側と袋布を0.5cmで地縫いします。

出来たら表から下側にコの字ステッチをいれます。

この時ムシの中心がきっちり合うように見ながら縫うようにします。(口が開かないように)

下側が縫えた状態です。

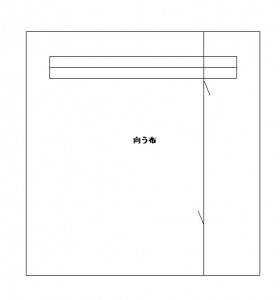

あとは向こう布を裏にセットして上側にコの字ステッチを入れて

向こう布と袋布に外周ステッチをいれて完成です!

比較的簡単に出来ます!こうする事で、かなり薄く仕上げることが出来ますから、レザーなどの厚みのものには有効かと思います。やり方はほんとに色々あると聞くので自分でやりやすいやり方を探してみて下さい!

口布は中縫い無しでも出来ますし、袋布の地縫いも無しで表からの貫通ステッチで出来ます。

ちなみに縫製の方からの質問では「1.0cm×1.0cmの両玉縁」の場合は2.4cmファスナーで出来るか?でした・・・・出来ないことないかも知れませんが、上下のファスナー端まで0.2cmはちょっと・・・

なんでもデザインとは考えずに「縫うことが出来るか?」を副資材ありきで考えるようにしましょうというお話でした!!

それではよいお年を!!今年も1年ありがとうございました!

年明けにはもう4月期の入学準備が始まります!またいつでも見学に来て下さい!