プロフィール

カレンダー

2025年4月 月 火 水 木 金 土 日 « 3月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

KJ – パタンナーズライフ

>カテゴリー別アーカイブ: KJ

PM検定1級合格への道のり⑤

皆さん、こんにちは

今月も終盤に差し掛かりましたが、天候が非常に不安定な一カ月でしたね( ;∀;)

雪が降ったり気温が急に暖かくなったりと身体がついていかない方も多いかと思いますので、新生活が始まるまでしっかり体調を整えて楽しいGWを迎えましょう!(^^)!

東京アトリエでは3月25~29日の間14:00~20:30までが見学、入学申し込み受付時間となっています。

ご来校を予定されている方はご注意ください!

数カ月に渡って更新してきた『PM検定1級合格への道』も今月で第5回目となりました!

今回は検定内容の1部となる仕様書について解説していきます(^^♪

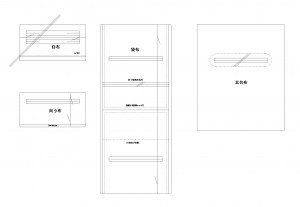

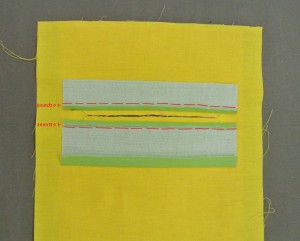

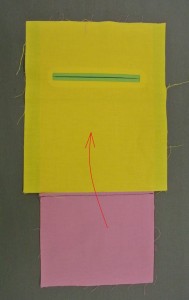

仕様書に書き込む内容にポケットなどのディテールの断面図があるのですが、

パターンセミナーの生徒さんの中にはポケットの縫い方が分からない方もチラホラいますので

今回のブログで箱ポケットの縫製手順を説明していきます(^^♪

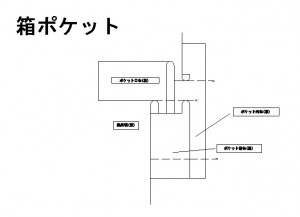

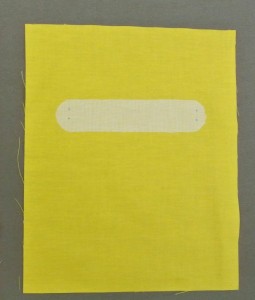

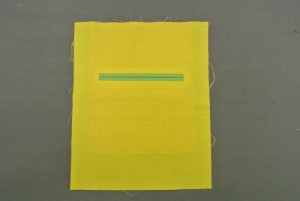

↓コチラが試験本番で記入した箱ポケットの断面図になります

ポケット口は手を入れる事を想定して13.5cmで設定しています

それでは早速縫製手順を見ていきましょう!

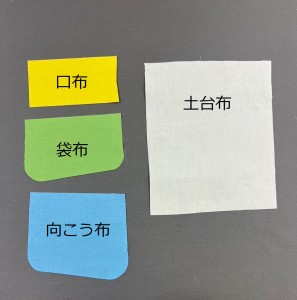

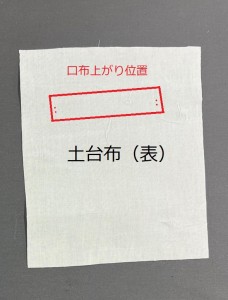

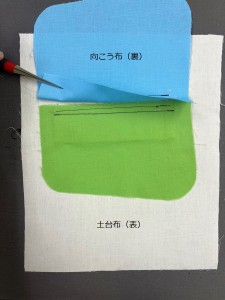

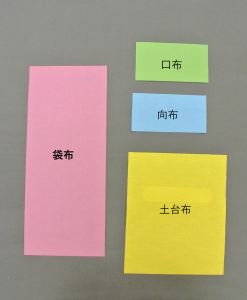

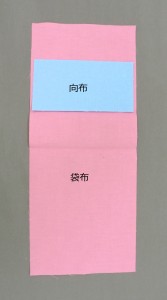

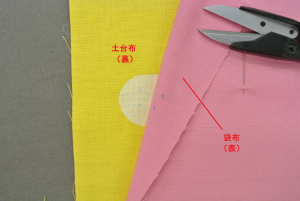

口布と土台布の裏面には全面芯を貼っています

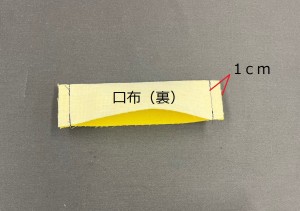

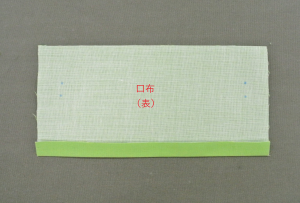

まずはポケット口布の両端を1㎝で中縫いして表面に返します

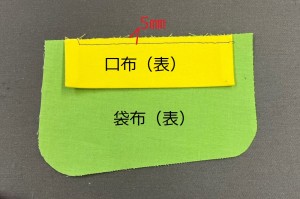

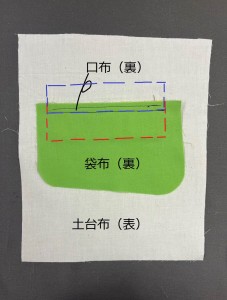

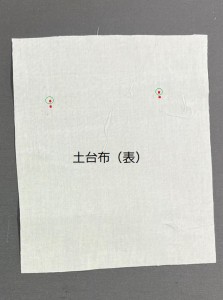

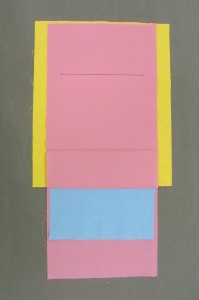

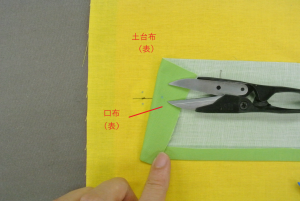

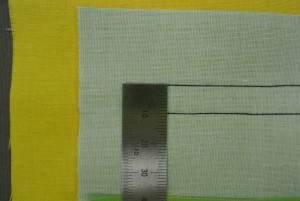

袋布に口布を仮止めして、土台布の口布の下端上がり位置に

口布を合わせた状態で置き1cmで土台に縫い合わせます

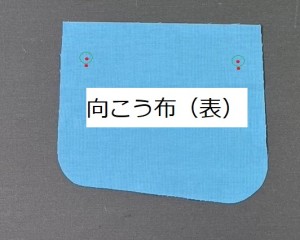

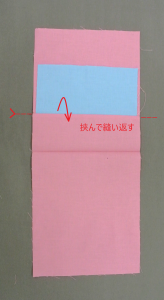

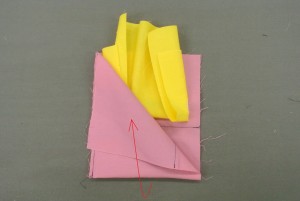

向こう布と袋布の印同士を合わせて土台に布に中表で縫い合わせます

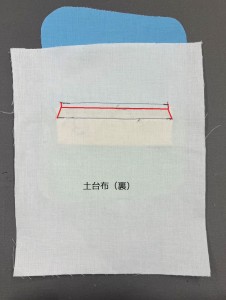

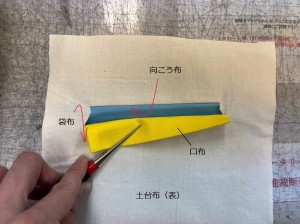

土台布のみ切り込みを入れてから、口布は表に出した状態で

向こう布と袋布を裏側に引き出します

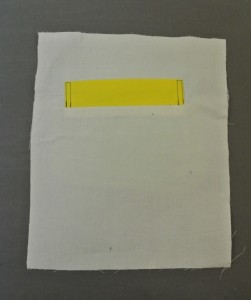

ポケット口布の両端にさえSTを入れて袋布、向こう布の外周にSTを入れて完成です

試験のパターン作図でも言える事ですが丸まる寸法を覚えて本番に臨むと

イレギュラーなデザインが出た際に対応が出来なかったり(直近の数年はポケット部分に特徴があるデザインが出題される傾向がある)緊張で忘れてしまう事がありますので

試験本番前までには是非実際に縫製してみる事をオススメします!

それでは次回のブログもお楽しみに!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

PM検定1級合格への道のり③

皆さん新年明けましておめでとうございます!

3月2日(日曜日)から4月入学者の募集スタートです!!

埋まりやすい曜日もありますので、4月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します!!

と同時に東京校のみ

3月2日(日曜日)10時~12時まで 13時~15時までで無料体験セミナーを実施します!!

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します!!

東京校 TEL03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい !

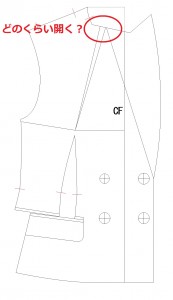

先月「ジャケットの天巾はなぜ広げるのか?」と言う内容でブログを書きましたが、

今回はシングルとダブルで天巾を広げる分量は異なるのか?と言う疑問に焦点を当てていきます

↓天巾を広げる理由は前回のブログに書いてあるので気になる方はコチラからご覧ください

結論から述べると私はシングルは衿ぐりで2°、ダブルだと3°展開してPM検定1級のトワルを組みました

何故開く分量が違うのでしょうか?

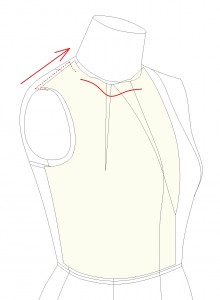

まずはシングルのトワルを見て比較していきましょう!

衿ぐりを2°展開した方のトワルは衿の返り線が首に沿っていますが、

もう一方は衿が外側に抜けてしまっています

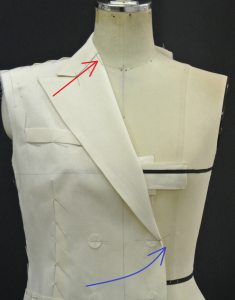

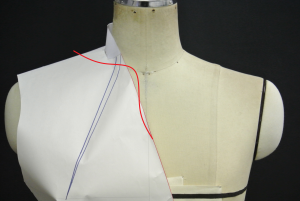

続いてはダブルのジャケットを見ていきます

衿での展開分量が2°のトワルは返り線が首に当たって身頃が引き上がって拝んでしまっています

シングルとダブルとでは衿の返り線の傾斜角度が異なっていて、

傾斜がきついダブルのジャケットは衿ぐりで多く展開(3°)しないと返り線が首に当たって前身頃が吊り上がって拝んでしまいます

一方でシングルのジャケットは返り線の傾斜角度がダブルと比べてキツくないので、衿ぐりで3°開くと天巾を広げ過ぎて衿が抜けてしまいます

以上を踏まえてシングルだと衿ぐりで2°、ダブルだと3°開くのが収まりの良い衿になります

2回に渡ってジャケットの天巾についてブログを書いてみました

次回も引き続き「PM検定1級合格への道のり」を書きますのでお楽しみに(^^)/

PM検定1級合格への道のり②

皆さんこんにちは

ラジオではクリスマスソングがひっきりなしにかかっていますね(^^♪

皆さんはクリスマスと言ったらコレ!と言う曲はありますか?

私はマライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」ですかねぇ

聴いているとワクワクしてついつい口ずさみたくなってしまいます(笑)

年末年始は12月25日~1月5日まで休講のため見学や問い合わせが出来ませんのでご注意ください。

それでは先月に引き続きPM検定1級試験対策時に試行錯誤したトワルと共に

どの様な部分をチェックしていたかお伝えしていきます

今月はジャケットの天幅に焦点を当てた内容となっています

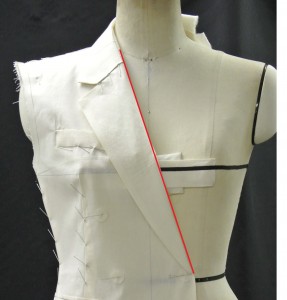

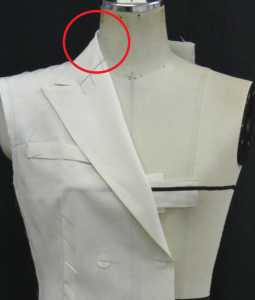

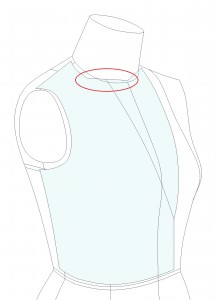

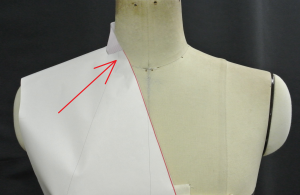

↓まずはコチラのトワルからご覧ください

左のトワルはボディとトワルのCFの線がピッタリ揃っていますが、

右のトワルはCFの線がズレています

拡大してみるとCFが真っ直ぐ揃っているトワルは首元に少しゆとりがありますが、

CFがズレている方のトワルは衿折れ線が内側に入り込んで首に当たって吊り上がってしまいます

右前身頃が左側に振り込み重なり分が増える現象を「拝む」と言い、

写真の様に身頃が吊り上がる事が発生する原因の1つになります

それでは何故前身頃が吊り上がり「拝む」と言う状態になってしまうのか見ていきましょう!

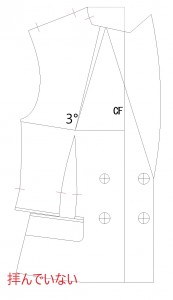

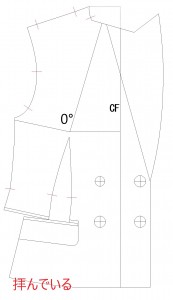

拝んでいないシルエットの作図は衿ぐりを3°開いている事で前天幅が広くなっているのに対して、拝んでいる方の作図は衿ぐりを開いていなく前天幅が広がっていないです

この違いがどのように作用するのでしょうか

ゴージラインは身頃と衿で直線同士なので立体形状にはならない為、返り線は首に当たります

衿ぐりで展開し広くなった天巾を元に戻す事で

ゴージラインに浮きが出来て首に当たらなくなります

比較したトワルの結果から前身頃が吊り上がり拝む原因は

衿ぐりで展開しないとゴージラインに浮き分が無く衿折れ線が首に当たる事で、

前身頃が吊り上がると言う事がわかりました

今までジャケットだからなんとなく衿ぐりを展開し、天幅を広げていた方もいるのではないでしょうか

今回は衿ぐりで展開して天幅を広げる目的に焦点を当ててブログを書きましたが、

次回は展開する分量について紹介いたしますのでお楽しみに!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

PM検定1級合格への道のり①

皆さんこんにちは

もう11月も終わりを迎えようとしていますね

1年があっという間です(笑)

大掃除の時に大変な思いをしない様に今からですが少しずつ断捨離を進めています

年末には結局大掃除になってしまうのがですが(-_-;)

先日行われたPM検定1級に合格する事が出来ましたので、

そこに至るまでを数回に分けてブログで書いていこうと思います(^^)/

1発合格ではなかったので、色んな形を考えながら試行錯誤したトワルを比較しながら

要点をお伝えすると言った内容になっています!

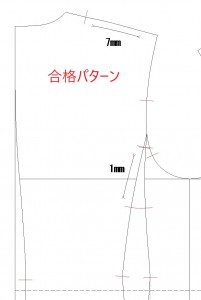

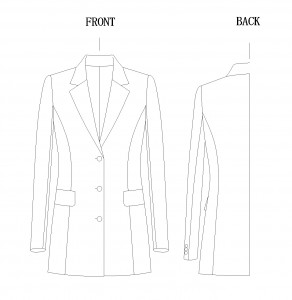

↓合格したトワルと同じシルエットで組んだものです

(本番とは前身頃のデザインは違います)

バスト:94cm

ウエスト:81cm

ヒップ:100cm

肩幅:40cm

衿幅:7.5cm

袖口:25cm

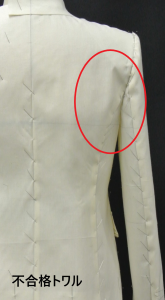

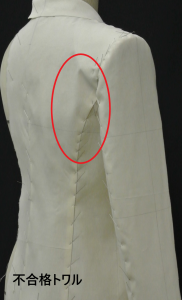

↓不合格だった時のトワル

バスト:94cm

ウエスト:81cm

ヒップ:101cm

肩幅:40cm

衿幅:6.7cm

袖口:24cm

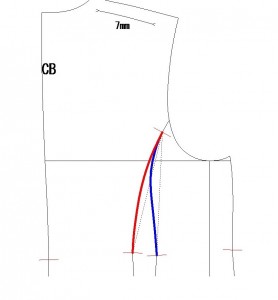

不合格だった時のトワルは後パネルのAH付近が内側に窪んでしまっていますね

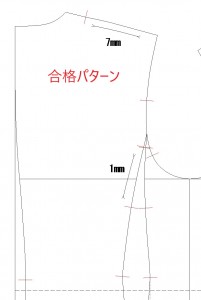

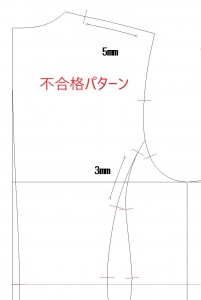

それではパターンを見ながら原因を見つけていきましょう!

二つのパターンを見比べてみるとパネルラインのカーブの形に違いがありますね

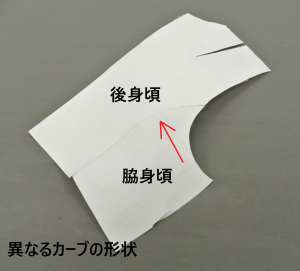

↓パネルラインの2本の形状が大きく異なる場合は写真の様に縫い目が膨らみ

AHが内側に押し込まれています

(紙で組んでいるので分かりやすくイセ分量は0にしています)

↓ラインが異なるカーブの形状だと膨らみが大きい方に押し出されて立体的になります

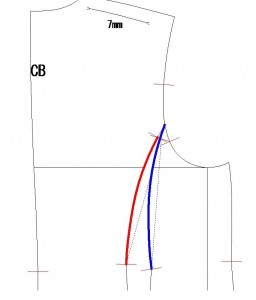

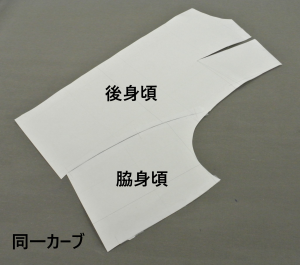

パネルラインを同一カーブにするとシルエットにどのよな変化が起こるのか比較してみました

同一のラインの場合はパズルのようにカーブ同士が組み合わさるだけなので

立体形状にはならずAHが押し込まれると言った状態は改善されていますね

↓今年合格したパターンはイセる事を考慮して後身頃のパネルラインは脇身頃よりも少し浅く引いていますがほぼ同じカーブにしました

今回「1級合格への道のり」と銘打ってブログを書きましたが、ジャケット以外のアイテムのパターンを引くときにも「この2本のラインを縫うとどんな立体になるのかな?」と考える事は非常に重要です

1級試験対策で寸法を丸暗記していくのも1つの方法かと思いますが、パターンの構造を把握することで試験中にトラブルが起こっても焦らずに作業が出来ると思います

(私は緊張すると覚えたことがすっぽり抜けてしまうタイプなので(笑))

次回も合格したパターンと不合格だったパターンを比較してPM検定1級JKトワルについてブログを書きますのでお楽しみに!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

少し変わった両玉縁ポケット

皆さん、こんにちは

10月期の生徒さんが入学されてから1カ月程が経過しましたが、パターンや縫製の授業はいかがでしょうか

「こんなにmm単位で修正するのかぁ」と思った生徒さんもいるのではないでしょうか(笑)

最初は手引きでの原型作図、シーチングの地直し、トワルのピン打ちなど物凄く細かくて一見地味な作業ですが課題の原型作りは綺麗な服を作る土台となりますので、ココをしっかり身に付けて頂くと今後服を作っていく際の目が養われます

製図する際やピンを打つ手つき、考え方の基礎をしっかり固めて様々な服作りをしていきましょう!

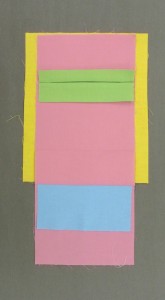

それでは最近見かけたちょっぴり変わった両玉縁ポケットの仕様の紹介を致します!

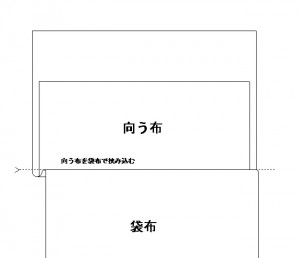

ハイブランドのパンツで向布を袋布で挟んで裁ち端を始末している仕様がありまました

よく見かける向う布の下端処理の仕様は

①二つ折りしてコバSTで叩きつけ

②中縫いして縫い返し

③裁ち端をロックしてコバSTで叩きつけ

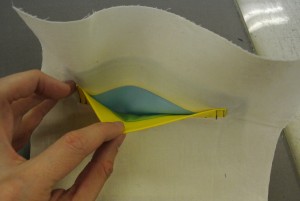

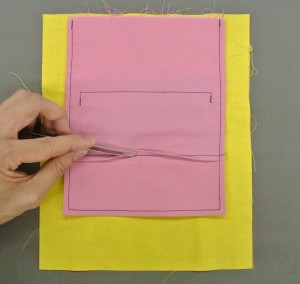

↓ポケットの内側を引っ張り出した写真です

向う布を袋布で挟んで縫うので内側の綺麗に見えるのですが、実際に縫製してみて他にも何かメリットがあるのか確認してみたいと思います(^^)/

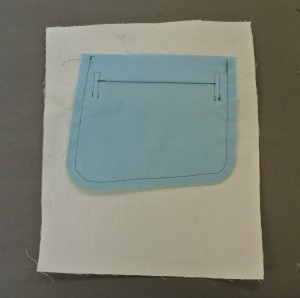

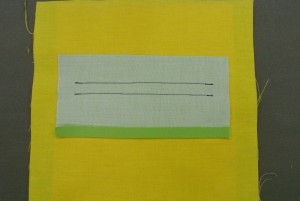

↓他にもポケット口に入れる切り込みの解れ防止の為に貼る部分芯の角が丸くカットされていました

部分芯の角を丸くカットする事で芯の剥離を防止する役割りがあるので、恐らくここのブランドもその意図があってこの様な貼り方をしているのかなと推測しています

やはり高価格帯の服は細部まで拘りが詰まっていますね(◎_◎;)

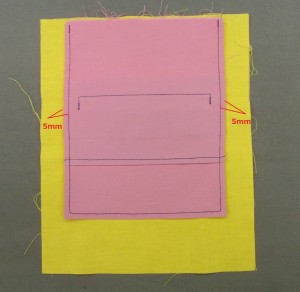

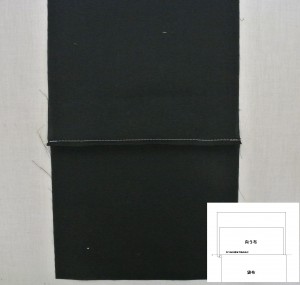

まずはパターンから見ていきましょう!

袋布は向う布を5㎜幅で挟み込み

土台布の裏側の部分芯は

参考にした仕様と同様に角を丸くカットしています

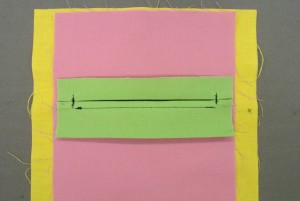

それでは縫製手順を見ていきましょう!

まずはパターンの裁断後、土台布の裏側に部分芯を貼ります

向う布を5mm幅で袋布を挟んだ後、両玉縁ポケット付け位置に付けた印同士を合わせて

土台布裏側と袋布表側を合わせて仮止めします

口布下端の縫代を1cmで折り

袋布とポケット付け位置の印を合わせて中表で縫います

ポケット口12.5cm、5㎜幅玉縁×2の1cm幅で設定したので

2本のステッチ間が1cm、長さが12.5cmになっているかの確認はお忘れなく(^^)/

紙ヤスリ、PPテープなどを使うとステッチが真っすぐ縫えるのでオススメです

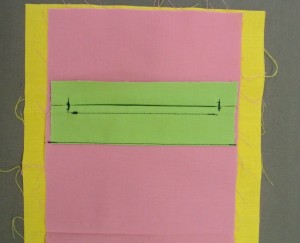

口布を2本のステッチの真ん中の位置で切った後、縫代を割り土台布にYの字で切り込みを入れます

割りアイロンした縫代を包んで口布を作る前に、写真の様に裁ち端を1mmカットする事で設定した口布幅を作る事が出来ます

カットせずに包むと生地の厚み分で口布幅が少し太く仕上がってしまいます

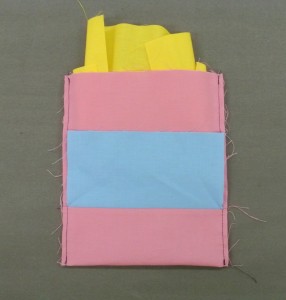

口布の形を整えながら裏側に返した状態です

土台布をYの字に切り込んだ時に出来た矢羽根を口布と縫い、

口布下側縫代を縫い止めます

↓途中経過がこの様になっています

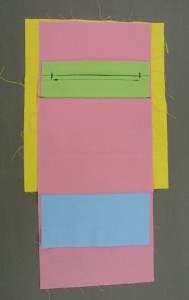

口布下端をコバSTで袋布と縫います

土台布を包む様に袋布両端を5㎜幅で縫います

袋布が土台布の裏側になる様に引き出してから袋布の周囲を5mmSTで縫い、

ポケット口に手を入れた時に袋布が開かない様に、土台布は避けて下の写真の3辺を縫います

↓完成です

向こう布を袋布でタックの様に挟んで縫う事で中から見た目が綺麗に仕上がっています

ココからはあくまでも推測ですが実際に縫ってみて向う布裁ち端を袋布で挟んで縫う事のメリットが見た目が綺麗以外に何かあるのか考えてみました(^^)/

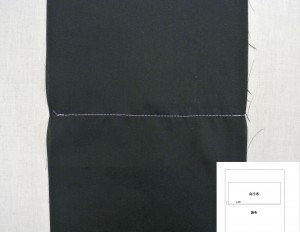

↓左:向う布裁ち端を袋布で挟む

右:向う布縫代を1cmで折りコバSTで袋布に叩きつけ

ウールとスレキで縫ってみると右の写真にはパッカリングが起こっている事が分かります

折りコバSTで向う布下端を始末しているので、厚いウール2枚と薄いスレキ1枚の厚みの違いがある生地を重ねて縫う事でスレキ側が縫い縮んでしまっています

それに対して、袋布で向う布を挟んで縫っている方はパッカリングが起こっていません

他にも何かメリットはあるのかもしれませんが気が付いたのは以上の点です

やっぱり実際に縫ってみる事で色々な気付きがありますね

ブログを読んで下さった皆様も自分が持っている洋服で「なんでこんな縫い方なんだろ?」と思った物があったら是非実際に縫ってみて下さい

きっと沢山の発見があるかと思います!

↓今回触れたパッカリングが発生する原因やその他の縫製不良の原因・改善策をまとめた動画がありますので是非ご覧になってみて下さい(^^♪

務歯隠しファスナーポケット

皆さんこんにちは

9月も中盤に差し掛かり段々と過ごしやすい気候になってきましたね!(^^)!

只今汐留の美術館で開催されているポール・ケアホルムというデンマークの家具デザイナーの展示を見に行ってきました!

家具の展示物を見に行くのは初めてだったのですが実用性とデザイン、空間との共生が考えられたディティールが非常に見ていて楽しかったです

これからさらに秋が深まっていくので食や芸術にたくさん触れたいですねぇ(*^▽^*)

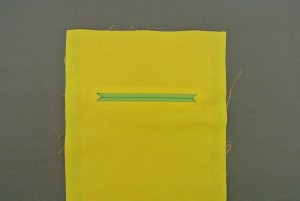

それでは今月は務歯隠しのファスナーポケットの仕様について紹介したいと思います(^^)/

アウトドア系の服でよく見かけるディティールですね!

実際に縫ってみたので是非参考にしてみて下さい(^^♪

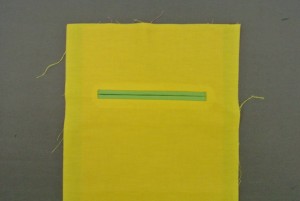

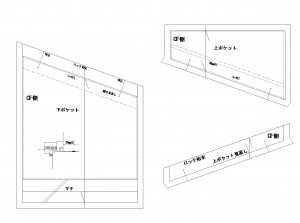

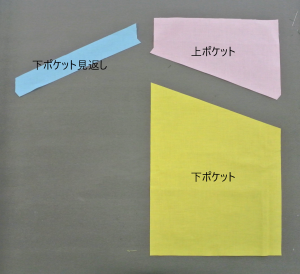

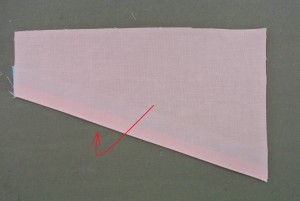

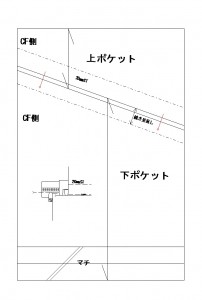

↓コチラがパターンです

それでは縫製していきましょう!

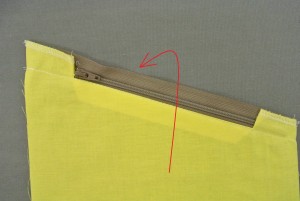

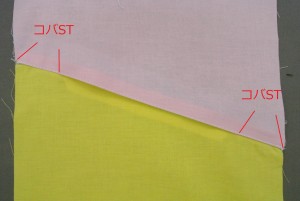

下ポケットとファスナーを明き止まりのノッチ間縫い合わせます

ファスナー明き止まりに切込みを入れてファスナーを裏に返し、コバステッチを入れます

このファスナー明き止まりに切り込みを入れる工程が後々重要になってきます!

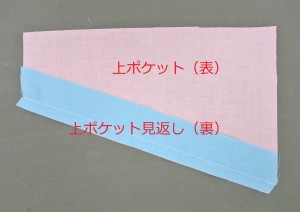

続いては上ポケットと上ポケット見返しを中表で縫い、

表に縫い返しコバステッチを入れます

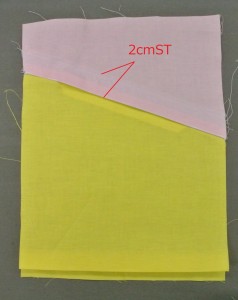

上の写真の様にコバステッチを重ねて入れ下ポケットと縫い合わせてから

2cmSTを叩きます

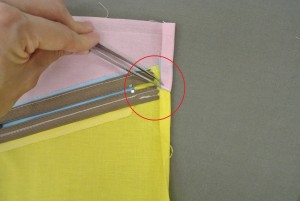

ちなみに、上ポケットとファスナーを縫い付ける時のステッチ幅が狭すぎると

ファスナーのスライダーの厚み分で写真の様にボコっと膨らんでしまうので

ココのステッチ幅の設定は要注意です!

土台布に叩きつける前にポケットの外周りを1cmで折り込みます

最初の方の工程で、下ポケットとファスナーを縫い合わせた後に切込みを入れてから縫い返す事で、ポケットの外周を折り込む時に縫代の厚み軽減する事が出来ます

↑最後に外周りをコバステッチで縫ったら完成です

難しい仕様と言うわけではありませんでしたが、やっぱり実際に縫ってみるとパターンの意図を汲み取る事が出来るので、次に同じような仕様のパターンを作る時に応用が効きますね

是非お試し下さい!

開襟シャツ

皆さんこんにちは

9月1日(日曜日)から10月期生徒さんの募集スタートです!!

埋まりやすい曜日もありますので、10月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します!!

と同時に

東京校のみ9月1日(日曜日)10時~12時まで 13時~15時までで無料体験セミナーを実施します!!

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します!!

東京校 TEL03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい !

今月のブログは70年代頃のアメリカのシャツブランドの物を参考に、シルエットで気になった点を修正して開襟シャツを作りましたので紹介致します(^^)/

最近日も短くなり少しづつですが涼しくなってきたのでこれからにピッタリですね!

↓参考にしたシャツのシルエットはこんな感じです

裾周りの寸法が足りなくて横から見ると前の腰に当たって引きシワが出ていますね(;´Д`)

鎌底が高くて中にTシャツを着ると少し窮屈だったのでそこを修正したいと思います

衿の返りが悪く身頃に当たって衿ぐりが見えてしまっているので、

衿の雰囲気は残しつつ外周りをもう少し甘くしたいと思います

↓修正後がコチラです

修正前は鎌底が高く袖が細いのが原因で身幅が太く見えたのですが、

鎌底を低くする事で袖が太くなり対比で身幅も細く見えますね

中にTシャツを着用しても窮屈感はなくなりました(^^)/

ちなみにボタンホールはハンドでかがりました!

裾周りにゆとりを加えた事で脇から腰にかけての

引きシワも無くなりましたね

修正前は衿外周りが辛かったので外周りを展開して

衿ぐりが見えてしまっているのを修正しました!

↓ココで面白いなと思った仕様を紹介します

衿の芯地が縫われていますね(◎_◎;)

恐らく縫い目を入れて硬くする事で、1枚衿でも狙った返り線で衿を返す事が出来ると言った意図があるのかなと思いました

上の写真の様に返り線が硬くなるので擦れてしまうデメリットもありそうですが、

硬く張りがあり摩耗に耐えられる生地には有効かなと思いました

涼しくなってきたこれからの季節に丁度いい長袖シャツなので沢山着たいと思います(^^)/

2024PM検定2級②

皆さんこんにちは

6月に突入し日差しも段々強くなってきましたね(;´Д`)

先日早くも夏を感じたくて人生初のチョコミント味のアイスを食べてみました(^^)/

歯磨き粉の味がすると言う意見はよく耳にするのですが、もしかしたら自分の口には合うかもしれない!という好奇心でいざチャレンジ!

心の底から美味しいとは思えなかったのですが、なぜかまた食べたいと思うようなクセになる味でした

このブログを書きながら思い出して少し食べたくなっています(笑)

それでは先月紹介したPM検定2級のJK1型目に引き続き、今月は2型目の紹介をします!

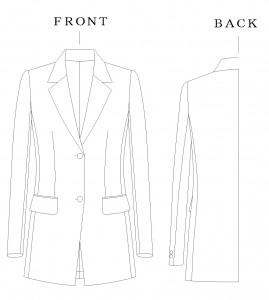

↓2型目のデザインです

3面体のシングルのジャケットです

1型目と同様に着丈の長いデザインでしたのでボタン間隔、ポケット位置、ラペルの大きさのバランスを取るのが難しいデザインでした

↓寸法です

着丈 = 70cm

肩幅 = 40cm

バスト = 94cm

ウエスト = 86.7cm

裾周り = 107.4cm

袖丈 = 58cm

袖幅 = 32.7cm

袖口 = 25cm

袖山 = 16.6cm

ボディはキプリスの9ARです

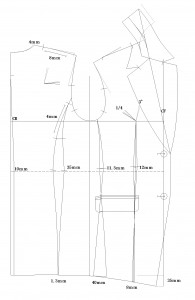

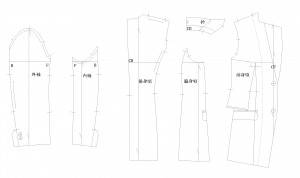

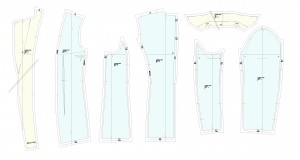

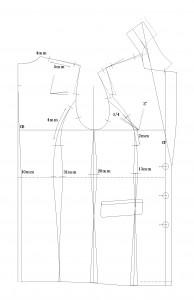

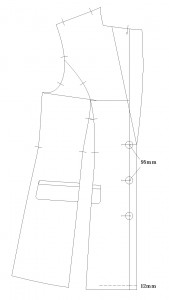

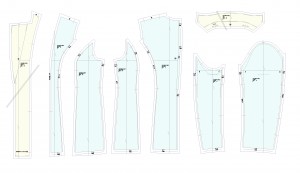

↓パターンです

ウエストダーツは後中心(背削り)で10mm、後ろの切替で35mm、脇で11.5mm、前のダーツで12mmです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは4mm削っています。

後肩は8mm開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで3°開いて、1/4残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

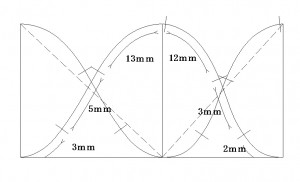

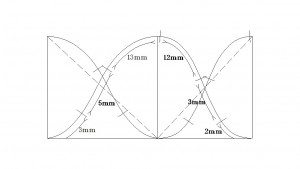

↓袖山です

イセは全体で38mmです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたり、斜めにピンを刺すと袖山や身頃に当たってシルエットが崩れるので何度もピン打ちは練習しましょう!

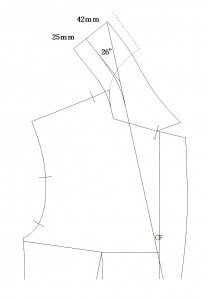

↓衿です

衿腰25mm、衿幅42mm、衿の開きは26°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう!

↓前身頃です

ボタンの大きさは20mmで設定しています。

前身頃の裾でフレアを出し過ぎるとマニピュレーション展開した後に、ポケット口から下の縫い目が無くなり脇線にフレアが逃げてフレアが多く見えてしまいます

トワルを組んだ際はフレアの分量感もしっかり確認しながら練習しましょう!

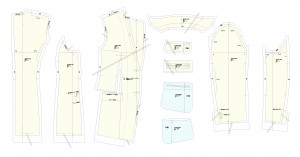

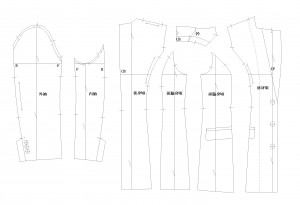

↓提出パターンです

名称・地の目・CB・CF・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう!

↓完成トワルです

今回も1型目と同様に着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番を想定して短時間で前身頃のバランスを取る練習をしておきましょう!

第1ボタン位置はバストラインから10cm下に設定していますので、是非参考にしてみてください

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください。

今回のジャケットはマニピュレーション展開がある3面体ですので、構造を理解しておくと提出用パターンを作製する際の参考になりますので余裕のある方は是非ご覧になって下さい(^^♪

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

2024PM検定2級①

皆さん、こんにちは

5月も終盤に差し掛かり沖縄では梅雨入りを観測したそうですね

東京でもジメジメな天気の日が増えてきて、額に汗を輝かせながらアイロン作業を行っています( `ー´)ノ

6月になるとますます暑い日が続くと思いますので、こまめな水分補給を欠かさずにお過ごしください(^^)/

それでは今年行われるパターンメイキング検定2級の参考作図を紹介したいと思います!

↓1型目のデザイン画がコチラです

4面体のシングルのジャケットです

着丈が長いデザインなのでボタンやポケット位置、ラペルの大きさ、ボタンの間隔のバランスを取るのが難しいデザインでした。

↓寸法です

着丈 = 71cm

肩幅 = 40cm

バスト = 94cm

ウエスト = 82.1cm

裾周り = 105.3cm

袖丈 = 58cm

袖幅 = 33.3cm

袖口 = 25cm

袖山 = 16.6cm

ボディはキプリスの9ARです

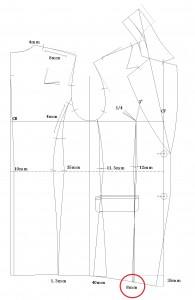

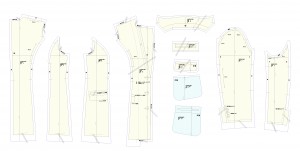

↓パターンです

ウエストダーツは後中心(背削り)で10mm、後ろの切替31mm、脇20mm、前13mmです。

ダーツの分量はトワルを組んだ際に多少異なると思いますので参考としてお考えください。

サイドネックは4mm削っています。

後肩で6mm開く設定で展開しています。

バストダーツは衿ぐりで3°開いて、1/4残しで処理しています。

後ろ肩とバストダーツの処理する分量を決めておくと、試験本番でも同じAHが引くことができ袖作図もスムーズに出来ますので、練習の時にバランスの良いダーツ処理分量を見つけておきましょう。

↓袖山です

イセは全体で38mmです

イセの分量は参考値ですがあまり多くし過ぎると、ピン打ちの際にシワになりやすいので注意しましょう

袖山は丁寧にピンを打たないと身頃がイセられたりと影響が出てしまう箇所ですので、綺麗なピン打ちを心がけて練習しましょう!

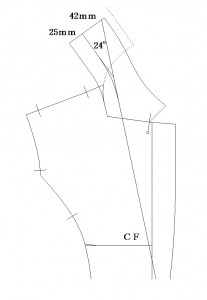

↓衿です

衿腰25mm、衿幅42mm、衿の開きは24°で設定してます。

ラペルと衿外周りのライン、衿先の角度、ゴージラインの位置、開く分量のバランスを取る練習は本番までに何度もして試験対策をしておきましょう!

↓前身頃です

ボタンの大きさは20mmで設定しています。

今回着丈が長いデザインなのでラペルの大きさ、ボタンの間隔、ポケット位置の設定が難しく私も何度かトワルを組み直しました

試験本番で焦らない様に練習の段階でバランスをしっかり決めておくことをオススメのします!

↓提出用パターンです

名称・地の目・CB・CF・イセマーク・見返し線・ボタン・合印・わのマーク・必要と思われる記号は忘れず記入しましょう!

↓完成トワルです

前身頃バランスは試験本番で悩んでいる時間はあまりないので

第1ボタンの位置は最低限覚えておきましょう!

今回はバストラインから11.8cmくらい下の位置に設定しています。

ボタンの付け忘れなどのミスも試験本番だと起こってしまうかもしれませんので、

最後に見直しが出来る時間分は余裕を持ったペースでの練習をしてみて下さい

↓工業用パターンです

提出は縫代なしパターンになりますが、工業用パターンも参考にご覧ください.

2級の実技試験までまだ時間はありますので何度も練習を重ねて試験に臨んで下さい!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

袋縫いベンツ②

皆さん、こんにちわ

4月期の生徒さんが入学されてから2週間程経ちました

入学された方は少しずつパターンのラインが丁寧になってきたように感じます

パターンを手引きで作製する際は寸法の確認やトレースする際に線が何重にも重なっているととても見にくいので、常に丁寧なラインを引く事を心がけてみて下さい(^^)/

1mm単位で拘れるようになるとトワルを組む時のシワや、縫製の細かなミスにも気が付ける様になるので製品に劣らないクオリティの服が作れるよ様になります

最初は「また修正かぁ(‘Д’)」と思うかもしれませんが是非細部まで拘って洋服作りをしてみて下さい

5月入学もまだまだ出来ますので、少しでも興味のある方は是非一度見学にお越し下さい!

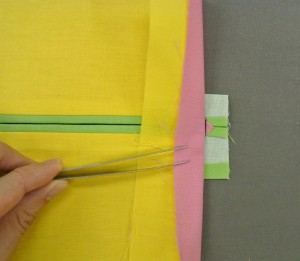

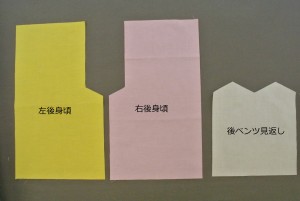

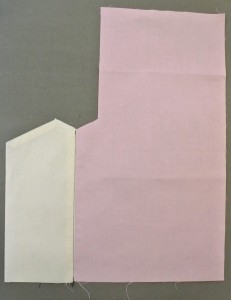

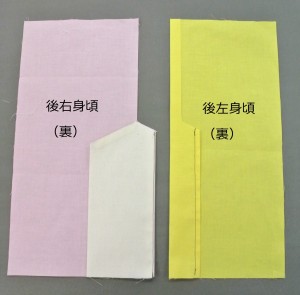

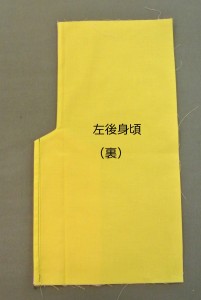

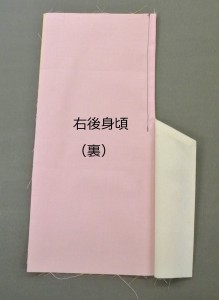

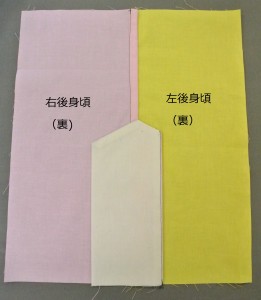

背中心が袋縫いの時のベンツの仕様紹介の続きです

先月のブログで参考にした古着の解体と、パターンの解説をしていますので

気になった方は3月のパタンナーズライフをご覧になって下さい!

それでは今月は縫製の解説をしていきます(^^♪

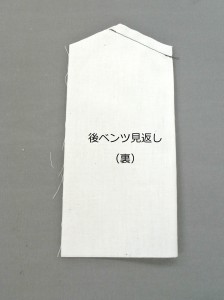

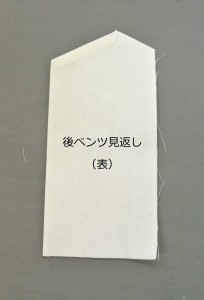

裁断のあと後ベンツ見返しを中表で地縫いし表に返します

後ベンツ見返しと右後身頃の持ち出し部分を中表で縫い、縫代をロックした後

見返し側に裏コバSTを入れます

ここの裏コバSTを貫通で入れてしまうと、裾の二つ折りや三つ折りが出来なくなってしまうので間違えない様に気を付けましょう!

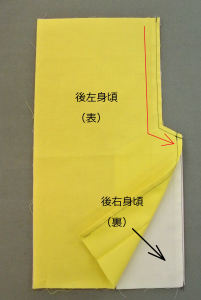

続いては右後身頃のベンツ部分を三つ折りで始末し、

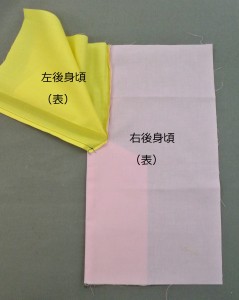

CBのラインで二つ折りします

背中心を縫う前が右の写真の様になります

左右の後身頃を背中心からベンツまで外表で縫います

先程L字で縫った箇所の縫代角に切込みを入れてから

中表になる様に縫代を包みます

袋縫いで後ベンツ見返しを避けながら明き止まりまで縫います

最後に表からベンツ押さえSTを入れて完成です!

ほつれやすい生地やカジュアル寄りの一重ジャケットなど縫い目をどうしても袋縫いにしたいけどベンツの仕様をどうしようかとお悩みの方は選択肢の1つに入れてみてはいかがでしょうか

興味のある方は是非一度試してみて下さい(^^♪