プロフィール

カレンダー

-

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

K – パタンナーズライフ

>カテゴリー別アーカイブ: K

薄地でスカート(トレンド講習から)

こんにちわ K です。

今回の私の更新内容は、先日行ったトレンド講習の内容について

授業内ではさらっとしか触れませんでしたが、薄地でのスカート縫製の工程を書こうかと思います。

今回薄地縫製をするにあたり、色々問題に直面し、それをどう解決に持っていったか?その辺りを詳しく書いていきます。

①裁断

まず、縫製に入る前に生地裁断をするわけですが、

とにかく生地がぐにゃぐにゃ動きます。きっちりパターン通りの裁断が難しいので、

極力生地が動かないように工夫する必要がありました。

裁断にはローリングカッターを使い、生地はパターンの上に置き、針で固定して更に重しを載せ、

裁断前の出来上がりの線に印を入れ、パターンと一緒に裁断致しました…

ノッチはほどけてくるのでチャコで印つけ。基本広い場所を確保して、障害物の無い状態で裁断しないと、何かの拍子でズレたりすると大変なので注意しながら裁断しました。

②縫製(準備)

とにかく薄手を縫う時は、最初の設定から間違ったら大変なことになりますのでしっかり合わせませす。

使う糸番手は80や90番手といったもので、針は9号針、7号針、(これは講義でも言ってましたが…)

では具体的にどういう不備が起きるか?

糸が太いと生地がつれる、針が大きいと同じく生地が引っ張られたあげく

穴が開いたみたいになります。

なので、糸調子は若干糸が浮き上がるぐらいに緩め設定が良いと思われます。

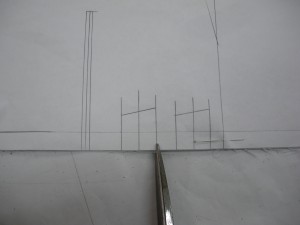

↑(上)11号針・60番手・薄地設定だが糸調子は普通

(下)7号針・90番手・かなりゆるめ設定

このとき、糸の緩み確保のためハトロン紙等を挟んで縫う人がいますが、

私は正直あまりお勧めしません。

なぜなら、薄手生地はミシン目も細かくして縫ったほうがいいのですが、

そうすると、糸と生地の間に紙のカスがたまってそれが取りにくく、時間がかかりますし

地縫い線を引っ張ることによる生地の痛みにつながり、糸調子も悪くなります(片方だけ浮いたり)

定規をあてて裂いたり上手くとる方法もありますが、とにかくめんどくさいです。

(個人的にこう思うだけかもしれませんが…)

それなら糸調子をゆるめに整え、ミシン針を細い号数やニット用ボールポイント針

(普通針より針先形状がなだらか)にして生地に対する抵抗を少なくし、

バッチリあわせて普通に縫えるほうが楽だと思っております。

さらに糸の抵抗もシルク形状糸やレジロンにして、少なくするようにし、生地の負担を軽減していけば相当縫い易くなるはずです。

参考までに今回私は7号針の80番手シルク形状と90番手糸、ミシン目幅2mmぐらいでゆるめの糸調子の設定で縫いました。

③ 縫製 (本縫い)

さて、縫製です。

と、いいましても縫うのは普通生地となんら変わりないです。

脇線→裾→ギャザー→ベルト→ファスナー→合体

という順番、その中でもなかなか苦労したのは裾の三つ折り端ミシンですね。

工程はたいしたこと無いのですが距離があるので大変でした。

この縫い方を綺麗に仕上げるコツは、とにかく横着しないことですね。

しっかり裁ち端を落とし、アイロンも地縫いの後と折り返したときと、工程のたびに入れてました。

基本薄地は生地としての強度があまりないので縫い直しなどがないように慎重に縫う必要があります。

アイロン工程は大事だと思います!

あとはシフォンを挟んで縫うときの工程が少し複雑です。

下スカートは表地と一緒に縫うことが出来ますが、上のスカートはファスナーが付いてから

表地の縫い代に貼り付けるようにして縫うという工程で、シフォンのファスナー止まりは表地から少し離して縫わなければいけませんでした。

表地の縫い代と一緒に挟み込んで縫うこともできないことは無かったのですが、そうなるとシフォンの脇線が表の脇線と固定されてしまうのでやめました。

そうこうしてるうちにシフォンのウエスト部分がほつれてきました!ここは裁断してから裁ち端にほつれ止め貼っておくべきでした…

ちなみに今回はファスナー部分はこのテープにしました。アピコです。

アピコの芯地ってソフトなものが多いですよね。

薄地の場合、透けますのでファスナー伸び止めは共布かオーガンディ挟み込みますが、今回はこのテープで影響なく、それなりに伸びなくなったのでこれにしました。

最後にホックなどつけて完成。今度また薄地縫うときは、もう少し上達していると思います。(笑)

変わった仕様の衿

春らしい日が続きますね、日差しが優しいです…。さて本日の更新内容は…

先日電車の中である女性が来ていたトップスの衿が変わった仕様になっており、

それが気になってしばらく見ていたら、

ふとその方と目が合って、なんとなく気まずくなる…ということがありました…。

(仕方ないですよね!職業病のようなものです…)

それから気になってしょうがないので、一度考えて作って見ることにしました!

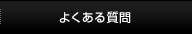

形はこんな感じです。

このパイピングが途中から無くなってるのはどういう仕組みで、どうやって縫っているのか…?

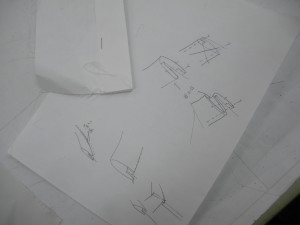

まず構造を理解するために紙で何個かサンプル作ってみます。

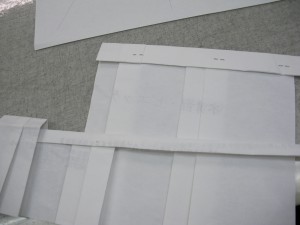

うーん、お互いの裁ち端の継ぎ目が不自然でなく、縫い代も出ない様に…と考えながら折り、なんとなく形は分かってきました。結果…

と、言う形になるわけですね、パイピングの端をタック山にぶつかるようにして

あとはタック山の縫い代でくるんで裁ち端をかくす仕様です。やってみると単純な構造でした。

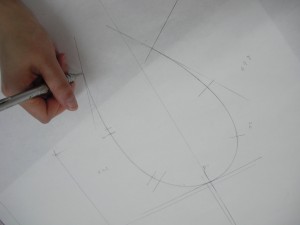

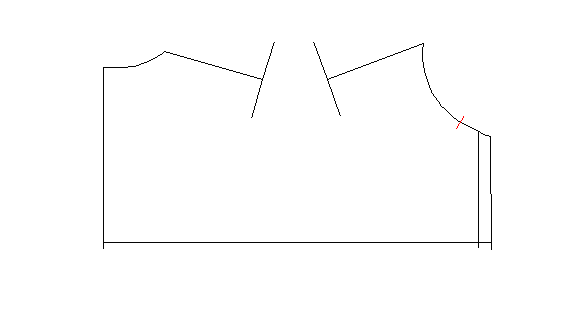

では実際の形で部分的にパターンにおこしてみましょう。適当に襟ぐりの土台をつくって…

適当にタックをつくり展開、実際はバストダーツを一部展開してそれをタックにしたりするといいのかもしれません。

では実際にトワルで作ってみましょう、パイピング布はもちろんバイヤスで

こうやってくるまれる訳ですね。自然です。

縫ってみました、(ちょっと雑ですみません)こんな感じで作られてるようです。

実際に着ておられた襟はもっとタックが取られていたと思います。

トップスだけでなく、スカートにも使えそうな仕様でした。

ボーカラー縫製!

こんにちわ K です。

さて今回はお待ちかねの(?)縫製にはいります。

が、その前に…

今回のブラウス縫製にあたって最も難しいと思われるところが比翼の衿付けとまりです。

この仕立て方に関しては工業用パターンを作るときに色々試行錯誤しました。

紙で折ってみたり、実物を部分的につくってみたり、市場のブラウス縫製も参考にしました。

うーん…しかしなかなか決まりません、襟で持ち出しまで挟む仕様ならそこまで難しくないのですが…

今回は前でリボンを結ぶため少し前を空けたのでそこをどうやって縫うか、

あとは比翼の折り方によっては裏が表に出るのでそれにも困りました。(表と裏では表情が違うため)

で結果、前の持ち出しを別でつくって後からくっつけることにしました。

そこが決まったらあとは難しい事無いので縫っていきます。

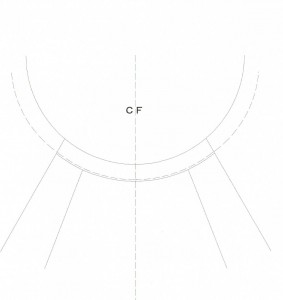

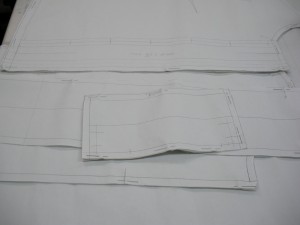

まず裁断して印つけ、白い生地は汚れないよう気を使います。芯も貼ります。

先にロックミシンかけてしまいましょう。

身頃ダーツなどを縫って脇で接ぎ合せ裾を三つ折り、

スリットはイメージに合わなかったのでつけませんでした。

※このとき脇を片倒しにする予定でしたが、三つ折りしたときに裾線に段差ができるので、

今回はつながりの見栄え優先で割りに変えました。

自分で縫ってると問題に対しての理解とすぐに対処できるのが強みですね。

前立てを作ります、上に来る比翼側は別裁ちなのでそのパーツを作ってから合体、

ボタンホールも合体の前にかけておきます。(合体したらかけにくくなるので…)

肩線を縫ってボーカラーをつけます。これで身頃完成!

次に袖つけます。スリットあきとタックをつくります。

私はよくタックの向き間違うので気をつけないと…

袖下が縫えたらカフスをつけてボタンホールを作ります。

身頃と合体、ちょっとこの生地だとイセ分量多かったかな?バランス見ないと…

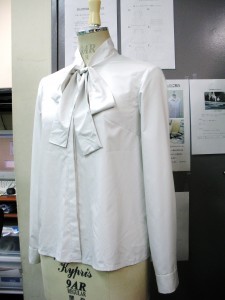

最後に出来上がり寸やシルエットバランスを見てボタンを付け完成です。

さて縫ってみたところの反省と感想です。

やはり、衿付け止まりの仕様が難しかったですね、問題ない程度に若干強引に縫いました

比翼使用とボーカラーの相性が悪いんですかね、

いや、でももっと良い仕様があるはずなのでそこはまた研究します。

ボーカラー自体はただの長方形なので簡単に縫えました。

台衿のシャツなどよりも単純なパターンですがデザイン性がある衿なので皆様も一度チャレンジしてみてはいかがでしょう?

ただこれをバイヤスで縫うとなったらちょっと縫いにくいかもしれません。

生地と副資材選び~個人実践編~

こんにちはKです。

さて、本日はブラウス縫製について…とお書きする予定でしたが、先日生徒さんが

「どうやって生地を選んで手配しているのか?」

「何を基準に副資材を決めたらいいのかわからない。」

といった意見を聞きましたので、これを機会に実践形式で書いてみたいと思います。

私個人の独断と偏見で決めてるところもありますので,あくまで参考になれば…という程度に見てください。

まず生地手配について。

デザイン画を見て生地イメージを決めます。

今回は少しクラシックなイメージなので、少し落ち感があり、マットな光沢で少し薄手、あと一枚で着たいので透けない生地がいいかと思います。

イメージが固まったら早速日暮里で生地手配です。

この業界に関わっている方ならご存知かと思いますが、日暮里は小売OK生地問屋街で、なかなか良質の生地が安価で手に入ります。

いろいろ回って今回はTOMATOさんの激安生地を購入しました。

本館隣の館は100円の激安生地が所狭しとおいてあります、もちろん本館にもありますが、こちらのほうが数が多いです。

ただ、素材の組成がわからないので,化学繊維は使いたくないとか思われているようなら要注意です。

どうしても知りたいようであれば、生地に高温の熱を与えたときにでる臭いで,

化学か天然かの繊維の違いは分かるかと思います。

(厳密に調べたいなら…お金はかかりますがカケン等の機関に調べてもらうといいと思います。)

TOMATOはこういう生地が豊富ですね、でも良質ウールとかはちょっと少なめ、

個人的にウール系でオススメのお店は、向かいのNAGATO(二号店も)さんかアライさんがいいです。

特にNAGATOさんは時々ブランド生地を安価でおいてます。(一反だけとかですが)

さて、次に副資材ですね、今回は芯と釦、糸が必要です。

まず芯ですが、本来ならいくつかの芯を試し貼りしてから決めるのが一番いいのですが、

ここは一気に手配したいので…ここからは個人の経験の判断で、基準を定めて決めていきます。

※すべてが当てはまるわけではないのでご注意下さい。あくまで一例です。

まず、芯と生地を重ねて二枚一緒のときの厚みを確認、どんなに芯がやわらかくても、目が詰まっているものは貼ったとき厚みが出ます。

そうなると、今回は折目がつきにくいので、省きます。

あと芯の伸び方です、動くかどうか?今回は表生地も伸びないし、伸びるようなところに使わないので動かない芯を選びます。

そして、後ろの糊の付き方、糊は細かいドットや線状についてます。(おもにドット状のものが多いと思います。)

さっと触ってひっかかりが強いものはのりがたくさん付いていたり、ドット形状も大きいものが多いと思います。

のりが多いものは薄手生地の場合はみだしてきたりするので、生地との相性で選びましょう。あとはアイロン時間にもよります。

今回はやわらかくて一般的な芯、これも激安でしたのでこれにしました。

もっと詳しく芯地についてお知りになりたいようでしたら、生徒さんには芯地講習等を企画してますのでまた参加してみてください。

次は糸ですね、今回は普通生地用のシャッペスパン60番手を選びました。

糸の選び方ですが、色は生地に合わせるとして、太さは…

●30番手→ステッチ糸(飾りステッチ)

●60番手→普通生地(綿ローン、シーチング等)

●90番手→薄手生地(シフォン等、透ける系)

が良く使われる太さです、あとはよく「80番 シルク形状」といった糸がありますが、これは糸の形状がツルっとしていますので、

摩擦の強いウール生地などに適した糸になります。

最後に釦、これはもう雰囲気に合わせます。

今回は11.5mmの貝釦にしました、プラスチックだと安っぽいので…

但し!天然系の素材の釦はそれぞれ風合いが違うので、ちゃんと柄や発色具合を合せて購入することをオススメします。

手配した日暮里のお店、TOMATOの向かいにあります。店のおじさんがすごくいい人ですよ!

以上が今回の手配の内容でした、参考になればと思います。

ボータイ襟についての考察②

どうもKです。

今年も宜しくお願い致します。頑張って更新いたします。

さて、本日は前回の考察の結果を踏まえた上で、

生徒さんの期待に応えて実際に製品を作っていきたいと思います。

まずは、どういったデザインにするのか?を決めてデザイン画を起こします。

その次にどのくらいのサイズにするのか?を決めます。

今回は

着丈=58cm

バスト=98cm

肩幅=39cm

袖丈=59cm

の設定で作図していきます。ボディは9ARのものを使用いたします。

ストレートな見た目で若干フレアが入ってるようなシルエットにしようと思います。

バストダーツと肩ダーツを展開し、裾にフレアを少し入れました。

ここで身頃でどのくらいフレアが入ったかトワルで確認いたしました。

肩でダーツの処理で出たフレア分が多かったので、展開で出したフレア分を削除。

身頃の大体のバランスがOKだったので、袖を作ります。

かま底等を調節し最近の流行っぽく少し細身にしました。

ではトワルに着せ付けて最終修正!

ボータイ衿はシーチングよりだいぶ柔らかな素材でつくる予定なので、

実際の布で完成させ、布の落ち感を見ました。

あとは微調整して製品に仕上げていきます。

次回は縫製の仕上げまでの内容で更新予定です。

ボータイ襟についての考察

どうも K です。

さて、今回は前回予告した通りに

ボーブラウスの襟(カラー)についての考察結果報告です。

ボーカラー:bow collar とは?

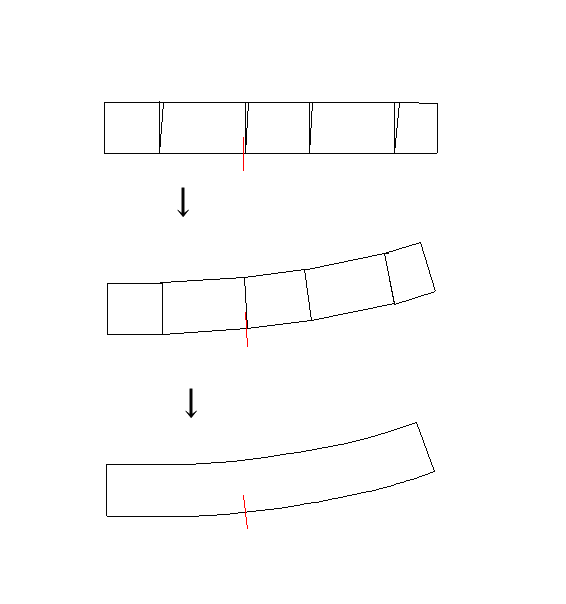

( bow)の意味が蝶結びのこと、衣服を留め合わすために最も古くから使われ、その歴史は古代エジプトから。 その形状になった衿(collar)のこと。 まず、土台となる身頃の襟ぐり部分を用意

条件:前立ての位置はリボンを結ぶことを考慮して下げる。

前のくりの形状は詰めすぎると首に当たって苦しいのでやや首から離れ気味。

今回は4パターンのトワルを組んでみて実験

使用素材:中肉シーチング(のりつき)

①台衿を作図して、ボー部分は直線(衿幅3cm)

メリット:●首に上手く沿う。

●結んで無くてもある程度形が保たれるので、タイのようにもできる。

(注:接着芯を貼る条件)

デメリット:●要尺がかかる。”わ”でとれないので表衿と裏襟の2Pが必要

●縫い代もつき厚みが出るので使う素材を選ぶ

(考察)以上のことから、かっちりしたイメージでローンなどといった生地が望ましい。 接着芯を貼ることが可能なのが利点ですかね、あまり高い襟は向かないと思います。 個人的に思うのは、低い襟の場合襟ぐり形状もすこし詰めてあげて、衿つけ止まりもCFに近づけないと、バランスがおかしく貧相に感じる。

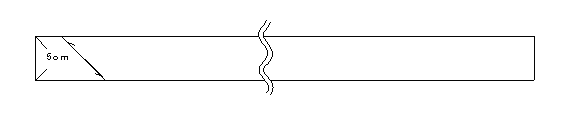

②バイヤスの直線でとる。(衿幅5cm)

メリット:●①に比べ要尺がかからない。”わ”でとれる。

●ある程度首に沿ってくれる。

●ドレープが出しやすく、高い衿でもOK、

デメリット:●生地によっては結ぶ部分で伸びてくるかも。

(考察)今回の実験で最も扱いやすいパターンのとりかた。やわらかいイメージを作ることがき、市場で流行ってるクラシックで女性らしいラインを表現するのに、適していると思われる。だが、落ち感の強い布だとやわらかすぎて伸びてくることが懸念されます。

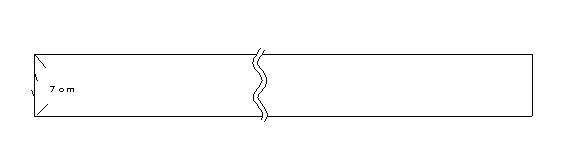

③直線の形状でCBで縦地の目を通す。(衿幅7cm)

メリット:●最も要尺がかからない。

●リボンの形がはっきりでる。

デメリット:●首にあまり沿ってくれない。

●かたい(ちょっと結びにくい)

(考察)横にたて地の目を通したときほどではありませんがかたいですね。②で伸びてきてしまう生地にはいいのではないでしょうか?

④直線の形状で横にたて地の目を通す。(衿幅5cm)

メリット・デメリットは③とほぼ同じ。

(考察)③よりかたい、蝶結びするとリボンが立ってくるくらい。絶対のびてほしくないならコレですかね。

☆まとめ☆

作りたいデザインや素材によって仕様を変更すると良いと思います。

最近の傾向として、柔らかく落ち感の強い生地が多く、デザインもクラシックなものが多いです。 さて、以上が今回のレポートになります。 ブラウスは暫く流行りそうなので、これを機会に作ってみてはいかがでしょう? 私も生徒さんから作ってみて欲しいと要請があったので、時間を見て製作予定です。 完成したらまたupしようかと思います。 ではまた。

新メンバーのご挨拶

![]() どうも、初めまして。

どうも、初めまして。

本日からこのブログの更新に参加させていただく K です。

宜しくお願いします。

私の更新する内容のテーマは

「日常、目にするアパレル商品等をパターンにするとどうなるのか?」

身近にある、気になった製品のパターン再現を行っていきます。

ではテーマにあった商品を探すため、まず市場調査から始めたいと思います。

今回の市場は‘新宿‘を調査していきます。

新宿は、伊勢丹や高島屋といった百貨店系の、少し値段のはるようなハイブランドのものから、

駅ビルルミネ内の、若者向けロープライスブランドが、住み分けなく一点集中にある形の街です。

ので、街中を歩く方々も様々な層の方がいますね。

因みに伊勢丹は今年125周年だそうです。

毎月正面のディスプレイが変わりとてもハイセンスで楽しいです。

では色々SHOPを見て回ります。

百貨店系はもう冬物も並べてますね!

今年の夏同様、オータムセールも早いのかもしれません

ウィメンズのお店を中心に見て回り、どこもブラウス系商品を高確率で置いてるということに気が付きました。

どうやら某新聞情報によると、来年の春までブラウス系商品が流行るのではないかということです。

そのブラウスの商品のなかでも今回注目した形のブラウスがあります。

それが「ボーカラー」のブラウスです。

(私のカメラスペックが低いせいでぶれまくりです…スミマセン orz)

雑誌でも多く特集され扱われています。

(FIGARO)

今回はこの襟をテーマに部分パターン研究していきたいと思います。

次回、パターンからトワルまで行う予定ですのでどうぞお楽しみに!!