プロフィール

カレンダー

-

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年4月 (2)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

toukyou-opera – パタンナーズライフ

作成者別アーカイブ: toukyou-opera

2025年3月 大阪クリエイティブホリデー

皆さんこんにちは

この度ル・オペラでは公式インスタグラムとX(旧Twitter)を始めました!

今後youtubeだけでなくこちらでも授業の様子やお知らせなどを投稿していきますので、是非フォローお願いします!

【X(旧Twitter)】

【インスタグラム】

(QRコード↓)

3月30日にル・オペラ大阪校で開催されたクリエイティブホリデーの様子を紹介致します!

クリエイティブホリデーとはLE*OPERA大阪校で半年に1度開催されるイベントです

当日のスケジュールは午前中に『初回セミナー』と『衿に沿った美しい衿の作り方』

午後からは『生地の特徴と芯地の種類』と『グレーディング』の4つの講習が行わました

東京校から第3日曜日の特別講習で行っている生地講習をこの度大阪校にて講習をしました

生地講習は東京校でも人気の講習で今回のクリエイティブホリデーでも20名近くの生徒さんに参加して頂きました(^^♪

講習テキストの中に表地と芯地の生地見本帳がセットで入っていて、生地を触りながら講習が聞けるので実際の縫製やプレスをかける際のイメージが付きやすいです!

見た目が可愛いからと選んだ生地とパターンの相性が悪くて仕上がりがイマイチ(;´Д`)

なんてことが起こってしまったらせっかくの生地がもったいないですからね

今回のクリエイティブホリデーと東京校で行った生地講習では

『生地とパターンの相性』、『生地と作製するアイテムの相性』、『発生しやすい縫製不良』などパタンナー目線の生地の説明をしています

他にも

・接着芯の種類と貼り方、相性の良い生地

・針と糸の種類と選び方

・縫製不良の原因

などなど生地選びから発生した縫製不良まで網羅できるので、生地講習に参加して頂いた生徒さんは是非沢山の生地に触れ、パターンを引く際には縫製している時の事を想像して

今後の課題や作業に活かしてみて下さい(^^♪

↓クリエイティブホリデー当日の講習がYouTubeから見れますので是非ご覧になってみて下さい!

最後に大阪校の生徒さん作品を紹介します

半袖やノースリーブなどの涼し気なデザインが多く春を感じますね(^_-)-☆

ル・オペラでパターンやソーイングセミナーのカリキュラムを組み合わせる事によって

この様に既製品レベル、それ以上の綺麗で着心地の良い服が作る事が出来ます(^^)/

沢山の知識、技術、製作物に触れる事が出来るクリエイティブホリデーはとても刺激になりました!

カテゴリー: クリエイティブホリデー

コメントをどうぞ

生徒さんインタビュー

皆さんこんにちは

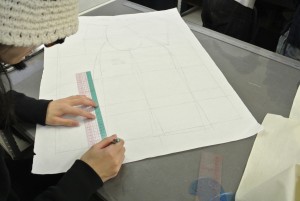

4月入学の生徒さんもカーブの引き方や地直しなどに苦労していますが、原型を作るうえでいかに細かい作業が重要かを実感されているようです!

5月入学の生徒さんも募集中ですので少しでも興味のある方はお気軽に見学にお越し下さい(^^)/

また、この度ル・オペラでは公式インスタグラムとX(旧Twitter)を始めました!

今後youtubeだけでなくこちらでも授業の様子やお知らせなどを投稿していきますので、是非フォローお願いします!

【X(旧Twitter)】

【インスタグラム】

(QRコード↓)

↓今期入学された生徒さん向けに、「各部の名称と採寸方法」「パターンに書き込む記号」「地直し」についてまとめた動画になります。

始めに苦労する箇所を分かりやすく解説していますので、是非ご覧ください!

今回は生徒さんへのインタビューをご紹介していきます!

(Tさん オペラ歴半年)

Q入学したきっかけは?

服飾の専門学校に半年間通っていたのですが、パターンを理論的に学べる機会が少ないと感じていました。

そこでパターンを基礎から理論的に学べるオペラを知り、入学を決めました

Q通ってみた感想は?

とても理論的で、解像度の高いパターンについての説明をしてくれるおかげで、応用する思考が養われているなと感じます

Q週に複数回通われていますが、専門学校との違いは感じますか?

パターンを引く上での線のくせや自分のトワルに起きている不具合を細かく教えてもらえたりして、専門学校と違いマンツーマンでの指導が自分には合っていると感じました。専門学校では理解できなかった数字の意味を理論的に教えていただけるので、パターンが楽しくなり、これまで以上にパターンを引けるようになりたいと感じています

Q今後の目標はありますか?

これまで以上にパターンの理解を深め、自分で不具合に気付き修正していくための引き出しを増やすことで、いつか自分のブランドを立ち上げたいです!

インタビューにお答えいただきありがとうございました!

今回インタビューにお答えいただいたTさんは入学して半年ほどですが、通常よりかなり速いペースで課題をこなされています。一人一人の課題について、起こっている不具合の現状とその修正方法の引き出しを増やしてもらうのがオペラの特徴でもあります。

・大勢の授業形式では確認しきれなかった

・会社で引いたパターンが分からないままになっていた

・趣味で作った服の着心地が悪いが、どこに不具合があるのか分からない

オペラにはそのような悩みを抱えて入学される方が多くいらっしゃいます。一人一人に合った説明の仕方で、出来る限りのサポートをしております。

課題もアイテムごとに豊富にご用意していますので、今回お答えいただいたTさんのように複数回受講することで課題をよりスピーディーに課題を進める方もいらっしゃいます。

カリキュラムの組み方は自由ですし、課題の内容等もその方の興味のある課題を通常の講習課題に加えて取り組んでもらうこともできます

ご興味のある方は是非一度見学にお越しください!

受講生の皆さんにアンケートを実施しました

皆さんこんにちは

東京は少しずつ桜も咲き始めていて、この時期が一番気持ち良いですね(^^♪

オペラでは現在来期に向けて、皆さんが快適に授業を受けられるように設備のメンテナンス等を行っております。

休講中の説明、申し込み受付時間については

東京アトリエは25~29日14:00~20:30の時間帯のみとなりますのでご注意ください

さて、オペラでは毎期パターンセミナーを受講されている生徒さんにアンケートを実施し、その方の希望やご経験になるべく合わせて授業を行うための指標にしています

そこで今回は、今期セミナーを受講された生徒さんのアンケートから見えてきた傾向や将来の志向などについてご紹介します。

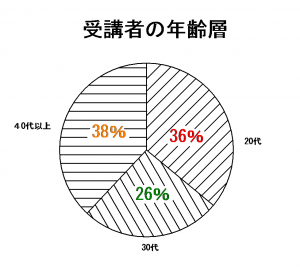

主な年齢層

主な年齢層として、今期で言うと20代の方が全体の36%と比較的多いですが、毎期の傾向としては20代、30代、40代以降の生徒さんが同比率くらいの分布になります。

パターン経験について

生徒さんのなかには企業に勤めるパタンナー、あるいはスタイリストや縫製、お直し、その他アパレル業界で働かれている方も在籍されています。

また、専門学校を卒業されてからオペラに通い始める方、昔服作りを学んでいたが期間が空いてしまった方なども多くいらっしゃいます。

もちろん未経験の方も多く在籍しており、パターン経験に関しても生徒さんによって様々になります

受講動機

受講の理由については主に以下の3つの理由が挙げられます

・自分用、子供用の完成度の高い洋服を作りたい

・企業での業務に生かしたい

・就活、転職に向けて基礎を固めたい

興味のあるジャンル

生徒さんが製作したい、学びたいアイテムとしては、レディースのカジュアルウェアを希望する声が多く、現実的にニーズのある年齢層に向けた服作りを学びたいという現実感ある視点が印象的でした

また、男性の方はユニフォーム、ワークウェアなどを希望する方も一定数いらっしゃいました。

ちなみに、自宅で余った着物地をリメイクしたいという方もいらっしゃるため、オペラでは着物リメイクのデザインなどを取りそろえ、希望する方はそちらも講習に加えて学んでもらうことも可能です。着物リメイクな関しては近日中にブログにUPしますのでお楽しみに!

講習以外で興味のある内容

通常のパターン講習以外に興味のある内容については主に

・グレーディング

・検定対策

などが挙げられました。

オペラでは通常講習以外でも特別講習という一つの内容に特化した講習も行っており、そこではグレーディング講習や検定の模擬試験等も行っていますので、そちらに参加することで普段の講習に追加して知識を深めてもらうことが可能です!

自由記述

自由記述では「学習したことの応用方法」「個人ブランドを立ち上げるための知識が欲しい」といった声があり、今後の講習カリキュラムの充実に向けて貴重なヒントとなりました!

今回のアンケートから、実務経験者のスキルアップ志向と、未経験者の就職、自立への意欲が見えてきました。年齢、経験の幅が広いからこそ、互いに刺激し合いながら学べるのがオペラの大きな魅力でもあります

今後もこのような声を大切にしながら、より柔軟で実践的な学びの場づくりを進めていきます!

ではまた!

PM検定1級合格への道のり⑤

皆さん、こんにちは

今月も終盤に差し掛かりましたが、天候が非常に不安定な一カ月でしたね( ;∀;)

雪が降ったり気温が急に暖かくなったりと身体がついていかない方も多いかと思いますので、新生活が始まるまでしっかり体調を整えて楽しいGWを迎えましょう!(^^)!

東京アトリエでは3月25~29日の間14:00~20:30までが見学、入学申し込み受付時間となっています。

ご来校を予定されている方はご注意ください!

数カ月に渡って更新してきた『PM検定1級合格への道』も今月で第5回目となりました!

今回は検定内容の1部となる仕様書について解説していきます(^^♪

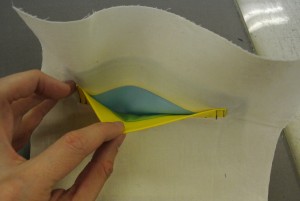

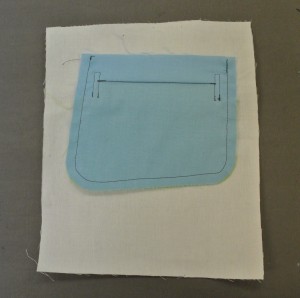

仕様書に書き込む内容にポケットなどのディテールの断面図があるのですが、

パターンセミナーの生徒さんの中にはポケットの縫い方が分からない方もチラホラいますので

今回のブログで箱ポケットの縫製手順を説明していきます(^^♪

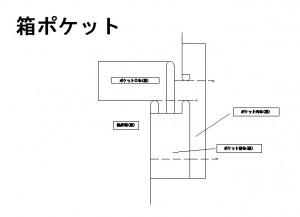

↓コチラが試験本番で記入した箱ポケットの断面図になります

ポケット口は手を入れる事を想定して13.5cmで設定しています

それでは早速縫製手順を見ていきましょう!

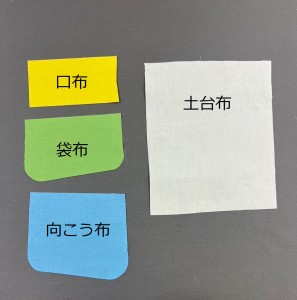

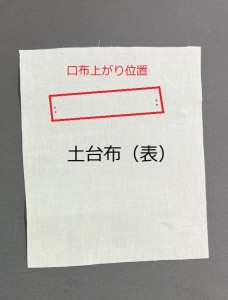

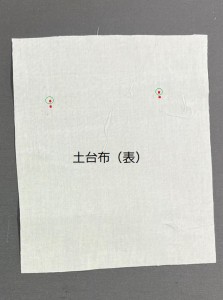

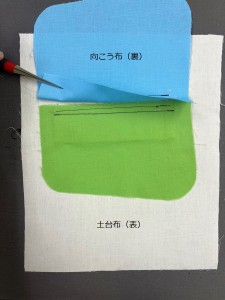

口布と土台布の裏面には全面芯を貼っています

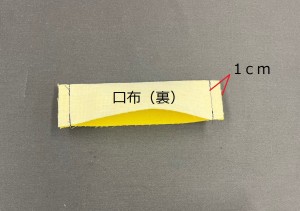

まずはポケット口布の両端を1㎝で中縫いして表面に返します

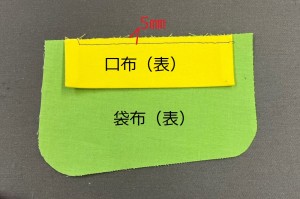

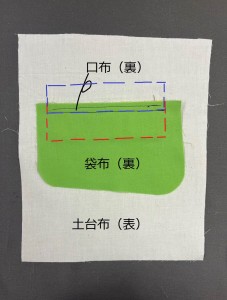

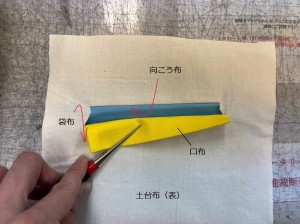

袋布に口布を仮止めして、土台布の口布の下端上がり位置に

口布を合わせた状態で置き1cmで土台に縫い合わせます

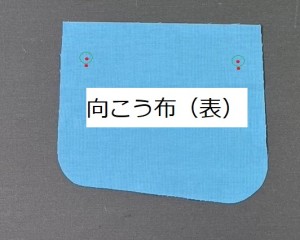

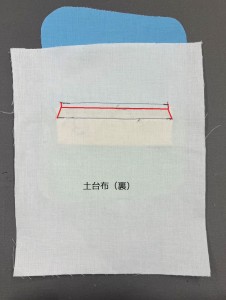

向こう布と土台布の印同士を合わせて中表で縫い合わせます

土台布のみ切り込みを入れてから、口布は表に出した状態で

向こう布と袋布を裏側に引き出します

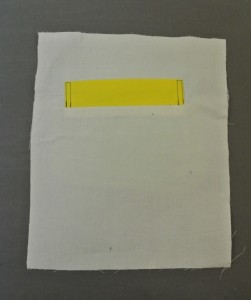

ポケット口布の両端にさえSTを入れて袋布、向こう布の外周にSTを入れて完成です

試験のパターン作図でも言える事ですが丸まる寸法を覚えて本番に臨むと

イレギュラーなデザインが出た際に対応が出来なかったり(直近の数年はポケット部分に特徴があるデザインが出題される傾向がある)緊張で忘れてしまう事がありますので

試験本番前までには是非実際に縫製してみる事をオススメします!

それでは次回のブログもお楽しみに!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ

PM検定1級合格への道のり④

皆さんこんにちは

去年の10月期の生徒さんが入学されてから半年が経過しますね(*’▽’)

パターン、ソーイングセミナーも最初は慣れない事が多く大変だったかと思いますが、

特別講習にも積極的に参加される生徒さんも多く我々講師も非常に嬉しいです!

更に課題が進んでいくと、より理解も深まり応用的な発想が出来る

様になるので是非様々な洋服を見て、パターンを引いて、縫製をしてみてください(^^)/

3月2日(日曜日)から4月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日3月2日(日曜日)に行われる体験セミナーのご予約も受付中です!体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内(東京アトリエのみ) | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校TEL03-5473-1519

体験セミナーの空き席も残り僅かとなってきましたので参加希望の方はお早目にご連絡ください

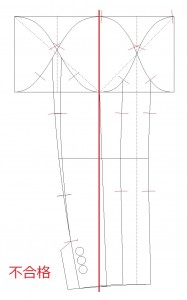

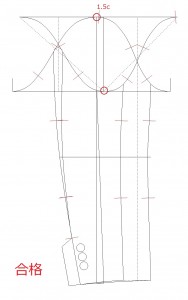

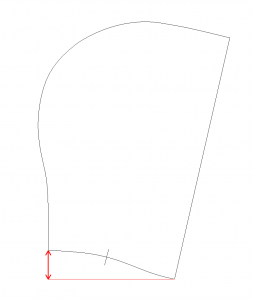

今回の「PM検定1級合格への道のり」は袖について解説します

早速ですが不合格トワルと合格トワルを比較していきましょう

不合格トワルの袖は少し外側に開いてしまっていますね

人が自然にたった時の腕は肘が少し外側に向いて前に振っているので

合格トワルの様に前に回り込んだ袖が良いでしょう(p_-)

では何故この様な違いが発生するのでしょうか?

続いては作図を見ていきましょう!

不合格作図の方は袖山頂点と鎌底が一直線になっているのに対して、

合格作図は袖山頂点と鎌底が1.5cズレています

↓袖を外した身頃トワルを見ると肩先の頂点位置と鎌底位置の縦軸はズレているのが分かります

従って袖山頂点と鎌底をズラシていない袖を付けると捻じれが発生

して袖が外側に開いた状態になってしまいます

袖はトワルを組んでから時間が経過するとダレてしまったりします

試験本番では今回のブログで説明したポイントやピン打ちをする際の

イセの配分などを注意して臨むと綺麗なトワルが組めるので、練習する際はトワルを1日寝かせてから状態を確認してみのもオススメです

それでは次回の「PM検定合格への道のり」もお楽しみに!

パンツの裏地について

皆さんこんにちは

3月2日の体験セミナー引き続き募集中です!

https://www.leopera.com/news/20250118/1086

東京校のみ開催でお電話でのご予約お願い致します!

TEL03-5473-1519 ル・オペラ東京校

あっという間に2月も終わりに差し掛かり、今期の授業も残り少なくなってきました。

今期入学された生徒さんから中々複雑な質問もされるようになり、こちらとしても勉強させられることが多いです(^^)/。あと一カ月弱、残りの課題も頑張りましょう!

さて、今回はパンツの裏の仕様についてご紹介したいと思います。1箇所だけ、というよりは見たことはあっても意外と仕様や意図が分からない箇所をピックアップしていきます!

①ベルト、持ち出し裏のスレキ

まず、持っているパンツを見ていると、裏面に裏地とスレキを使い分けているものがありました

特に、ドレスパンツなどの前明きの持ち出しの裏面、ベルトの裏面は薄い素材のものが多い印象です

これは単純に厚みを軽減するためでもありますが、コスト削減の目的もあるかと思います。またシャツをインすることが多いために、厚みを抑えつつ、かつ滑りの良さでシャツの収まりを良くすることも出来ます。逆にミリタリーやワークウェアなどの場合は裏面も表地のタフさが欲しいため、裏面も表地を使うことも多いです

また、ベルト裏によく使われているこのようなテープの付いた生地も、滑り止めとしての機能があり、シャツのズレ防止になります。これはフォーマルウェアだけでなくスポーツウェア(ゴルフウェアなど)などにも多く見られるほか、オーダーメイドのスラックスなどで高級感を出す目的で採用されることも多いそうです

ちなみに、ベルト裏のスレキはパンツ裏専用生地として売られています。裏付きの前明き、ウエスト周りの縫製はまた機会にご紹介します!

②ガゼットクロス

股ぐり部分にこのような丸いあて布が縫い付けられているものがあります。股ぐりは着用時に最も摩擦や負荷がかかるため、補強布を入れることで生地そのもののダメージを軽減します。また、これにより縫い目が裂けるのも防ぐことが出来ますし、肌へのあたりも軽減出来ます

これはスーツパンツに限らずミリタリーやスポーツウェアなど多くのアイテムに見られます

③前パンツのみに裏地

歩行時や座る動作により、パンツは着用していくうちに膝部分が伸びることが多いため、表地の摩擦を軽減するために前側のみに裏地が使われていることがよくあり、これにより膝の滑りを良くすることが出来ます

ちなみに、裏地の裾は断ち切りにされているものも多く、ヒートカットなどによりほつれを防止して、三つ折りなどによる余計な厚みを避けています

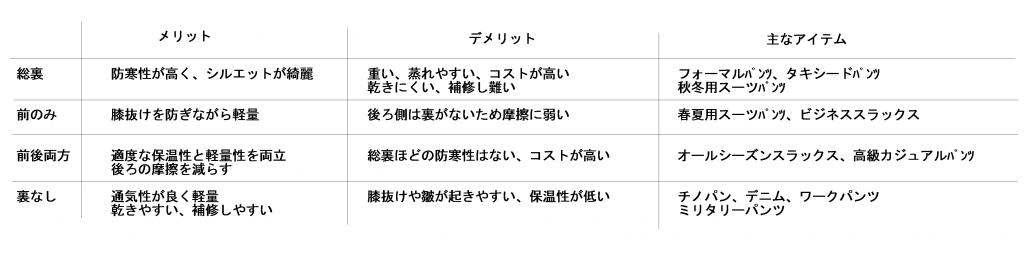

ここで、総裏、膝当て裏(前のみ膝丈まで)、半裏(前後共に膝丈まで)、裏なしが採用されるケースと、メリットデメリットについて説明していきます

総裏

総裏に限らず、裏地のメリットとしては

・防寒と耐久性に優れる

・摩擦によるダメージ防止

・シルエット保持

などがあるので、ウール素材のパンツや、礼服、タキシード、などは総裏仕様のことが多い印象です。

裏地が付くことのデメリットがあるとすれば、厚みが増す、通気性が悪くなる、コストがかかるくらいなので、高級なものほど総裏が多いですね

前のみ

今回のような前側のみひざ下まで使われるものは総裏よりも少しカジュアル向きなものが多いです

前部分のみに裏を付けることで膝の伸びを軽減するうえ、総裏よりも軽く、コストを抑えることが出来ます。

デメリットとしては後ろ側が摩擦に弱い生地の場合、毛玉などが出来やすくなります

前後両方

前だけでなく後ろのヒップ下から太もも辺りまで裏地が付いているものです

前のように膝丈くらいまで長くしないことで軽さをある程度確保しながら、ヒップ周りの摩擦を減らすことが出来ます。これにより機能性と軽量化のバランスを取っているとも言えます

裏なし

裏地なしのパンツは軽さやコスト面でのメリットが大きく、通気性を重視したいパンツ(など)に多く見られます

またチノパンやデニムなどはカジュアルなどカジュアルなどのように生地自体が丈夫なため裏地が不要となるものもありますし、ミリタリーやワークパンツなどは機能性、耐久性、実用性を最優先に作られているため、裏地が付かないのが一般的です

これらのアイテムは裏地があることで逆に表地の破れなどを補修しにくくなる、というデメリットもあります。乾きやすさや重量などを考えても、寒冷地用などでない限り裏地は付けないほうが良いとされているようです

裏なしのデメリットしては丈夫な生地とはいえ着用していくと膝部分が伸びてしまう点、裏なしのため落ち皺などが出来やすい、などがありますが、ミリタリーやワークウェアで見られるモールスキンやヘリンボーンなどは

・高密度で丈夫

・形状保持力が高い

などの特徴により影響を最小限にとどめます。そう考えると、よく考えられて作られているなと感心しますね(^^)/

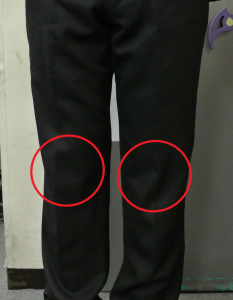

ここで、膝部分が伸びたパンツのアイロンによる修正をご紹介します

履いていくとこのような膝部分で溜まったような皺が目立ってきます

これは膝の地の目が歪むことで起きるため、アイロンである程度歪みを修正することが出来ます。まず、正面に蒸気を当てながら浮いた分をつぶすイメージでプレスします。この時に浮き分を逃がさないように意識しましょう

これだけでも浮きはある程度軽減できますが、脇から見ると赤丸の部分がまだ前に出ているのが分かります。そこで、膝部分が凹むようにくせ取りを行うことで、脇から見て不格好に見える膝の膨らみもなくすことが出来ます

くせ取りは製作の段階でのみ行うと思われる方もいらっしゃいますが、既製品であってもくせ取りを行うことで、体型に合った形に調整することが出来ます。特にウールなどは熱と蒸気により繊維の結びつきを一時的に緩め、冷やすことで形が固定される熱可塑性という性質が強いため、より効果は期待できます

参考までに、以下の動画でパンツのくせ取り、既製品のアイロン掛けについて紹介していますので、良ければご覧ください↓

ここまでパンツの裏面について幅広く説明しました。調べてみて裏地の付き方一つ取ってもバリエーションがあり、しかもその用途あるいは表地の種類に応じて選ぶことが大切であると改めて感じました

今回は浅く広い内容になったので、今後はアイテムごとの特徴や生地などについてご紹介できればと思います

ではまた!

フードが収納された衿

皆さんこんにちは

新年が始まったと思ったらあっという間に一月が終わろうとしています

今期入学された生徒さんも課題が進むごとに新しい発見があるようで、毎回新鮮な反応をしています

オペラの課題はアイテムが進むにつれて徐々にパターンの力が付くように設定されているので、進めてもらえると自然と自分で不具合を見つけられるようになったり、自分用の原型も作れ、既製服にはない着心地の服を作れるようになります!

3月2日(日曜日)から4月期入学生徒の募集スタートします。

また、

同日3月2日(日曜日)に行われる体験セミナーのご予約も受付中です!体験セミナーは東京校のみの開催で、お電話でのご予約お願い致します。

無料体験セミナーのご案内(東京アトリエのみ) | 東京・大阪の現役パタンナーによるアパレルパターン・ソーイング・洋裁教室・学校 (leopera.com)

東京校TEL03-5473-1519

今回はよく見るけれど意外と仕様が分からない、フードが収納された衿についてご紹介します!

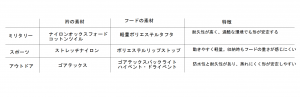

元々はミリタリーに見られる仕様で、現在はアウトドアやスポーツウェアなど、多くのジャンルで採用されています

縫い方自体は意外と簡単です!

表衿と裏衿を中縫いしたら、ポケット口に平行なステッチを入れ、ファスナー位置に矢羽状に切込みを入れます

裏から切り込んだ縫代をプレスしてから表に返します。出来上がった窓にファスナーを縫い付けていきます

このタイミングで綾テープやマジックテープが付いたりしますが、今回は割愛しますが、他にもドローコードやスナップボタンなどを付けてみても良いかもしれません(^^)/

また、フードインカラーは収納時の見た目と展開時の実用性を兼ねたいアイテムなので、ムシ隠しにしたり止水ファスナーなどにしても良いかと思います(^^♪

ファスナーが付いたらフードを差し込み、フード表面と表衿裏面を合わせて縫います

基本的には縫い方は以上になりますが、ここで起きやすい不具合としては、フード収納時、またはフード展開時において、衿が後ろに引かれてしまう不具合です

この時、考えられる原因をいくつか挙げてみます

・衿ぐりが広く作られている

フードを収納すると衿が膨らみネックに近くなるため、製品を見ていても衿ぐりが広く設定されているものが多く、それが衿が抜ける原因になっていると言えます

・フードの素材が重すぎる

フードの素材や厚みが重く、衿の構造がその重さを支えられないため、なるべく軽量なもの(ナイロン、ポリエステルタフタなど)にするのがオススメです!

また、フードの大きさを小さくすることも、場合によっては必要かと思います

特にミリタリー物のフードはヘルメットの上から被る想定で設計されていることが多いので、サイズの見直しは効果的な場合が多いです

ちなみに今回はウールの衿に対しフードはポリエステルタフタを使用したことで、そこまで厚みは出ませんでした

ここで、見かけたことのある衿とフードの素材の組み合わせを表にしてみましたので、ご参照ください(^^)/

・収納に問題がある

収納方法が適切でないため、内部で重さに偏りが生まれて衿が抜けてしまうケースもあります。ちなみに、後ろに抜けた写真はフードを一箇所に偏らせてしまい込んだものになります。この場合はフードの折り目状にステッチを入れるなどして対応しても良いと思います

・衿の構造がフードの重さに対応していない

衿側の幅や強度に問題がある場合もあります。内側で厚くなりすぎる場合は衿幅を考え直す必要があります。固めの接着芯を使用したり、デザイン上許されるのであれば補強のためのステッチを入れることで強度になり、膨らみを抑えることができます!

また、重さという意味ではミリタリーのように前身頃のポケットを多めに付けることで後ろに引かれるのを防ぐ役割もありそうな気がします

他にも

・フードの形状が抜けやすく出来ているため付け線側を修正する

・衿ぐりのカーブに問題がないか確認する

・衿自体をもう少し畳み、首に近づける

など、パターンの観点からも見直す場合もありますので、縫ってみて着用した際に窮屈に感じたり、後ろに引かれる感じがした場合は、素材選び、縫製、パターンそれぞれに立ち返ってチェックしてみてください!

ではまた!

PM検定1級合格への道のり③

皆さん新年明けましておめでとうございます!

3月2日(日曜日)から4月入学者の募集スタートです!!

埋まりやすい曜日もありますので、4月から入学を考えている方はお早目に手続きをお願い致します!!

と同時に東京校のみ

3月2日(日曜日)10時~12時まで 13時~15時までで無料体験セミナーを実施します!!

こちらも席が埋まりやすいので、お早目にお電話でのご予約お願い致します!!

東京校 TEL03-5473-1519

東京校のみの開催となりますのでご注意下さい !

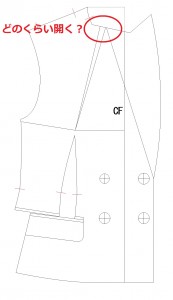

先月「ジャケットの天巾はなぜ広げるのか?」と言う内容でブログを書きましたが、

今回はシングルとダブルで天巾を広げる分量は異なるのか?と言う疑問に焦点を当てていきます

↓天巾を広げる理由は前回のブログに書いてあるので気になる方はコチラからご覧ください

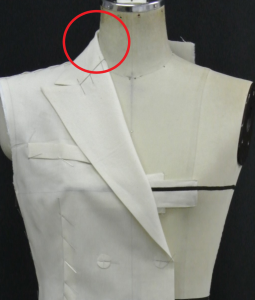

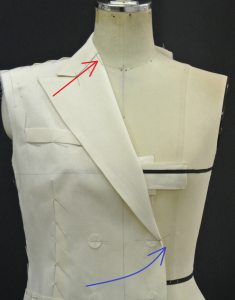

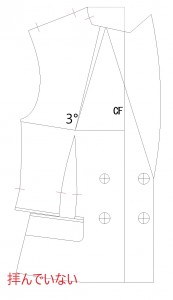

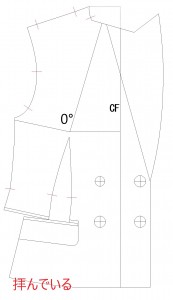

結論から述べると私はシングルは衿ぐりで2°、ダブルだと3°展開してPM検定1級のトワルを組みました

何故開く分量が違うのでしょうか?

まずはシングルのトワルを見て比較していきましょう!

衿ぐりを2°展開した方のトワルは衿の返り線が首に沿っていますが、

もう一方は衿が外側に抜けてしまっています

続いてはダブルのジャケットを見ていきます

衿での展開分量が2°のトワルは返り線が首に当たって身頃が引き上がって拝んでしまっています

シングルとダブルとでは衿の返り線の傾斜角度が異なっていて、

傾斜がきついダブルのジャケットは衿ぐりで多く展開(3°)しないと返り線が首に当たって前身頃が吊り上がって拝んでしまいます

一方でシングルのジャケットは返り線の傾斜角度がダブルと比べてキツくないので、衿ぐりで3°開くと天巾を広げ過ぎて衿が抜けてしまいます

以上を踏まえてシングルだと衿ぐりで2°、ダブルだと3°開くのが収まりの良い衿になります

2回に渡ってジャケットの天巾についてブログを書いてみました

次回も引き続き「PM検定1級合格への道のり」を書きますのでお楽しみに(^^)/

子供服

皆さんこんにちは

あっという間に今年も残すところあと1週間となりました

世間的にはすっかりクリスマスムード一色ですね。

皆さんは世界には厳しい試験に合格しなければなれない公認サンタクロースがいることを知っていますか?

彼らは総勢120名で、試験はサンタクロースらしい体型(調べたところ120kg以上)や煙突を昇るための身体能力を求められるそうで、ひょっとしたら子供の頃に来たサンタクロースも公認サンタだと思うと夢がありますね(^^♪

クリスマスが終われば今年はもう終わりです。気持ちよく来年を迎えられるように掃除等々準備したいと思います!

さて、姪っ子用の子供服を製作しましたのでご紹介します!

まず、子供服を作る上で重要なポイントは体型的な特徴です!

子供服は大人の服を小型化だと思う方もいるようですが、実は全く違います!

まず、子供の体型の大きな特徴として

・お腹が飛び出ている

・頭が大きい

・足が短い

などが挙げられ、このポイントを処理する必要があります

まず、子供用の原型は身頃に対して衿ぐりが広く作られます。これは、頭が大きいので衿ぐりが狭いと頭を通せないためです

そのため、衿を付けたときに首から離れて衿が抜けるという不具合が起きやすくなります

子供服の台衿やフードを確認したところ、抜けないように比較的畳むことでネックに近付けた形状のものが多かったです

上のフード付け線の高低差を多く付け過ぎるとフードを被らずに着用した時にフードが抜けて後ろに引かれてしまうので注意が必要です

子供服はこのような体型的な特徴だけでなく、安全面に配慮して作る必要があります

例えば幼稚園や学校ではフードの付いた洋服を禁止している所も多くあるそうです

そのため今回はフードはマジックテープで取り外しできる仕様にしようかと思います!

このように台衿が内側に付き、台衿とフードが止め付けられる仕様です

衿ぐりはリブで伸ばし付けしているため、多少首に沿った衿になっているので、内側にくる台衿もかなり畳み、このような反り上がった形状の台衿にしました

これにより、このようにシワが重なって衿でごわつくのを防ぐことが出来そうです

また、飛び出したお腹まわりがあるので身幅は多めに設定しています(^^♪

裾のリブはお腹を避けるようにローウエストで絞り、裾が遊具等で引っかからない様に伸ばす倍率を高めにしています

完成です(*’▽’)

今回はしませんでしたが、女の子用であればハイウエストでフレアやギャザーのデザインにすることでお腹のゆとりにしながら足を長くする効果もあるのでおすすめです!

今回は少し地味になり過ぎたかな、と反省です(-_-)

子供服は体型的な特徴をカバーしつつ最低限の安全性を確保したものである必要があり、そのデザインとパターンを考えるのが中々大変だなと感じました。

また、同じ年齢でも体型の特徴はかなり異なるので、一回着せてみて起きた不具合にどう対処するかは、普段の課題の基礎的な部分がきちんと理解できているかにかかるなと思います!

お子さんのいる方は是非お子さん用の洋服を作ってみてください!

ではまた!

PM検定1級合格への道のり②

皆さんこんにちは

ラジオではクリスマスソングがひっきりなしにかかっていますね(^^♪

皆さんはクリスマスと言ったらコレ!と言う曲はありますか?

私はマライア・キャリーの「All I Want for Christmas Is You」ですかねぇ

聴いているとワクワクしてついつい口ずさみたくなってしまいます(笑)

年末年始は12月25日~1月5日まで休講のため見学や問い合わせが出来ませんのでご注意ください。

それでは先月に引き続きPM検定1級試験対策時に試行錯誤したトワルと共に

どの様な部分をチェックしていたかお伝えしていきます

今月はジャケットの天幅に焦点を当てた内容となっています

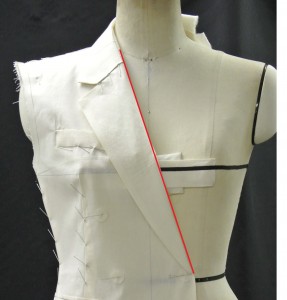

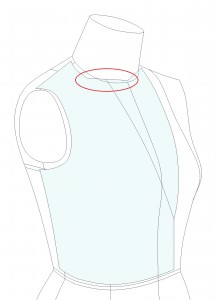

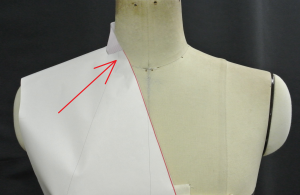

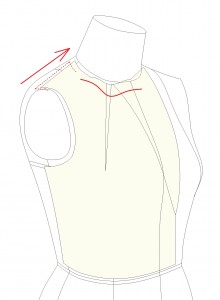

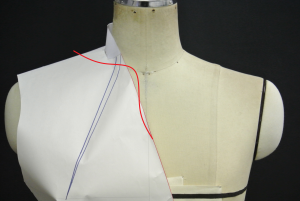

↓まずはコチラのトワルからご覧ください

左のトワルはボディとトワルのCFの線がピッタリ揃っていますが、

右のトワルはCFの線がズレています

拡大してみるとCFが真っ直ぐ揃っているトワルは首元に少しゆとりがありますが、

CFがズレている方のトワルは衿折れ線が内側に入り込んで首に当たって吊り上がってしまいます

右前身頃が左側に振り込み重なり分が増える現象を「拝む」と言い、

写真の様に身頃が吊り上がる事が発生する原因の1つになります

それでは何故前身頃が吊り上がり「拝む」と言う状態になってしまうのか見ていきましょう!

拝んでいないシルエットの作図は衿ぐりを3°開いている事で前天幅が広くなっているのに対して、拝んでいる方の作図は衿ぐりを開いていなく前天幅が広がっていないです

この違いがどのように作用するのでしょうか

ゴージラインは身頃と衿で直線同士なので立体形状にはならない為、返り線は首に当たります

衿ぐりで展開し広くなった天巾を元に戻す事で

ゴージラインに浮きが出来て首に当たらなくなります

比較したトワルの結果から前身頃が吊り上がり拝む原因は

衿ぐりで展開しないとゴージラインに浮き分が無く衿折れ線が首に当たる事で、

前身頃が吊り上がると言う事がわかりました

今までジャケットだからなんとなく衿ぐりを展開し、天幅を広げていた方もいるのではないでしょうか

今回は衿ぐりで展開して天幅を広げる目的に焦点を当ててブログを書きましたが、

次回は展開する分量について紹介いたしますのでお楽しみに!

カテゴリー: KJ, パターンメーキング検定関連

コメントをどうぞ