プロフィール

カレンダー

-

最近の投稿

最近のコメント

- 新学期に向けてミシンのメンテナンス に ぴょこたん より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に toukyou-opera より

- ふわっとしたヨーク切替シャツ に あやこ より

- キャンバストートBAG作りました に toukyou-opera より

- キャンバストートBAG作りました に オオヤ より

カテゴリー

月別アーカイブ

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (2)

- 2025年2月 (2)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (2)

- 2024年11月 (2)

- 2024年10月 (2)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (2)

- 2024年6月 (2)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (2)

- 2024年2月 (2)

- 2024年1月 (3)

- 2023年12月 (3)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (3)

- 2023年8月 (3)

- 2023年7月 (4)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (3)

- 2023年4月 (3)

- 2023年3月 (3)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (2)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (3)

- 2022年10月 (4)

- 2022年9月 (3)

- 2022年8月 (3)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (3)

- 2022年5月 (3)

- 2022年4月 (3)

- 2022年3月 (3)

- 2022年2月 (3)

- 2022年1月 (3)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (3)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年8月 (3)

- 2021年7月 (3)

- 2021年6月 (3)

- 2021年5月 (3)

- 2021年4月 (3)

- 2021年3月 (3)

- 2021年2月 (3)

- 2021年1月 (3)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (3)

- 2020年9月 (3)

- 2020年8月 (3)

- 2020年7月 (3)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (3)

- 2020年4月 (5)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (3)

- 2019年12月 (3)

- 2019年11月 (3)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (3)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (3)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (3)

- 2019年3月 (3)

- 2019年2月 (3)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (3)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (3)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (3)

- 2018年7月 (3)

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (3)

- 2018年4月 (3)

- 2018年3月 (4)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (3)

- 2017年10月 (3)

- 2017年9月 (2)

- 2017年8月 (3)

- 2017年7月 (3)

- 2017年6月 (4)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (3)

- 2017年3月 (4)

- 2017年2月 (2)

- 2017年1月 (3)

- 2016年12月 (3)

- 2016年11月 (3)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (3)

- 2016年8月 (3)

- 2016年7月 (4)

- 2016年6月 (3)

- 2016年5月 (3)

- 2016年4月 (3)

- 2016年3月 (3)

- 2016年2月 (3)

- 2016年1月 (3)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (3)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (4)

- 2015年7月 (3)

- 2015年6月 (3)

- 2015年5月 (4)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (4)

- 2015年2月 (3)

- 2015年1月 (4)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (3)

- 2014年10月 (3)

- 2014年9月 (2)

- 2014年8月 (4)

- 2014年7月 (3)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (3)

- 2014年3月 (3)

- 2014年2月 (5)

- 2014年1月 (3)

- 2013年12月 (2)

- 2013年11月 (2)

- 2013年10月 (3)

- 2013年9月 (2)

- 2013年8月 (3)

- 2013年7月 (3)

- 2013年6月 (3)

- 2013年5月 (3)

- 2013年4月 (3)

- 2013年3月 (3)

- 2013年2月 (4)

- 2013年1月 (3)

- 2012年12月 (3)

- 2012年11月 (3)

- 2012年10月 (3)

- 2012年9月 (2)

- 2012年8月 (3)

- 2012年7月 (3)

- 2012年6月 (5)

- 2012年5月 (3)

- 2012年4月 (3)

- 2012年3月 (4)

- 2012年2月 (3)

- 2012年1月 (4)

- 2011年12月 (3)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (3)

- 2011年9月 (3)

- 2011年8月 (1)

- 2011年7月 (2)

- 2011年6月 (2)

- 2011年5月 (1)

ブログ内検索

META

TOP »

部分縫い – パタンナーズライフ

>カテゴリー別アーカイブ: 部分縫い

誰にも聞けない!地直し動画 共生地スウェット

こんにちは ![]()

いつのまにかもうすぐ2月でもう今年1ヵ月が過ぎようとしています・・・

あっという間に4月期の入学を考える時期ですね・・・

入学をお考えの方は見学もそうですが、動画を見て頂いて、どんな授業かイメージして頂ければと思います。

今回は「今さら聞けないシリーズ」の「地直し」です。

「地直し」は服作りに必須です。

正確に地直ししておかないと後で崩れてしまって「なぜ間違ったのか?」が分からなくなります。

また、縫製時にも「地の目」を確認しながら縫わないと、衿ぐりなどが伸びてしまったりしても気付かなかったり、服を作る上で基本ですが必要です。

慣れてくるとなんとなく、「縦糸がこう通っているな」とか見えるようになります。

技術職特有の「目」ですね。何十年やってもほんとにこの基礎は今になっても非常に必要だと感じます。

最初はホントに難しいと思います。最初の頃を思い出すと「頭ではわかってるつもりでも手が動かない」というもどかしい感じになったのを覚えています ![]()

ハンカチとかでも練習は出来るので、興味のある方は思いっきりハンカチを引っ張ってみてからアイロンをかけてみてください。

地の目が分かると普段のアイロンがけで、買った当初の形に近い状態まで戻す事も出来ます。

是非お試しを ![]()

では、前回新生児用のベストを作っていて、「あ、この縫い方してみたい」というのを思い付いたのでやってみる事にしました。あとついでに気に入っていたスウェットを作り直そうと思います。

背中がいつものように跳ねてますね ![]() 大体そうなります・・

大体そうなります・・

サイズだけは上に重ねて着る事が出来るので頻繁に着ています。。

ここくらいは修正して作りたいと思います。

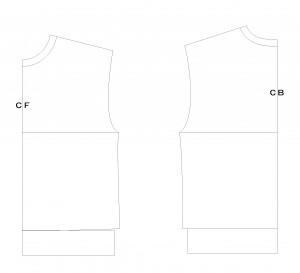

ちなみにパターンはこんな感じ↑でした。

超量産のパターンに比べると、比較的前後差をつけて立体で作っています。

まあ私には合わないですが、、、サイズは気に入っているので、、

縫製は家庭用でも縫えるような簡単な縫い方が多いです。

ではやってみたかった仕様です。

ジグザグ縫いの応用です。

テープを4つ折りしないで、端にロックをかけて↑のように折ります。

挟み込んでそのままジグザグステッチです。

単純なようですが、メリットが

「伸びすぎないで戻る」ことです。

普通にTシャツのようにフライスで縫ってしまうとどうしても着ていくうちに生地が薄いので伸びやすいです。

この方法だと端まで生地があるので強度がかなり増します。

デメリットはある程度衿ぐりを大きくしておかないと伸びないので頭が入らないところです。あまり首の詰まったデザインの時は出来ない仕様です。

こんな感じ↓の仕上がりになりました。

少しだけバランスを変えただけであとは同じ仕様です。

袖口と裾も伸び率が少ない仕様で共生地です(共生地でやる場合は戻り率が少ないので倍率は少ない方がいいです)

Tシャツはみ出てしまっていますが ![]() 強度的には満足の出来上がりです。

強度的には満足の出来上がりです。

こんな風に家庭用でもちょっと考えて縫うだけでクオリティが上がります。

ただその分その縫い方に合ったパターンを引かないといけません。

ではまた次回子供服に戻ります ![]()

オランダトレーニングジャケット③

雨が続きますね ![]()

洗濯物を干せないので極力ポリエステル系の乾きやすい素材の服を着ています。

ポリエステル系素材のやっかいなところはアイロンがかけにくいところと、暑いときはものすごく蒸れるところですね。

なので体温調節しやすい前開きの服しか着ることができないです ![]() 最近セーター、スウェットもだめですね・・快適さを追求すると開きが欲しい・・

最近セーター、スウェットもだめですね・・快適さを追求すると開きが欲しい・・

さて新規の方も入られて、パターンの細かさに皆さん驚かれているところです ![]()

最初に細かく丁寧にやっておかないといい加減なものが出来てしまいますからね。

凄く綺麗な服は絶対に細やかさが必要です。

皆さん一緒に乗り越えましょう ![]()

では、そんな細かい(マニアック)なお話を

トレーニングジャケットの続きです。

表生地はコットンナイロンでやってみることにしました。

コットンが入っているので通気性はよくナイロンで非常に丈夫という生地です。

ちまたにはあまり売られていないので、ネットショップで購入してみました。セール品ですが、かなりいい生地です。

裏はまたカットソーの生地でやってみたく、Tシャツと同じ天竺で、「シルク混」でやってみました。少しシワになりやすいですが、肌触りはすごくいいです ![]() かなり伸びます・・

かなり伸びます・・

縫製前に色々試してみましたが・・布帛とカットソー生地の切替部分の縫い縮み、ズレは絶対出るなと思い、少し工夫してみることにしました。

ちなみにカットソー同士は伸びなければならないので、ウーリーロックで縫製しています。

カットソー同士はいいんですが、、、

表地と縫い合わせる際にものすごくズレました・・・ ![]() 5cmくらい縫っただけで0.5cmはズレましたね・・・

5cmくらい縫っただけで0.5cmはズレましたね・・・

なので表と縫う位置に伸び止めを貼って縫いずれ防止しました。少しだけ伸びるタイプの伸び止めです。工場さんでは、ミシンの設備的に必要ないかもしれません(アタッチメントなどで)

家庭用では縫いずれ防止にはまず伸び止めを貼って、様子を見ると良いかなと思います。

端がカールしてしまうのも防止できて一石二鳥でした ![]()

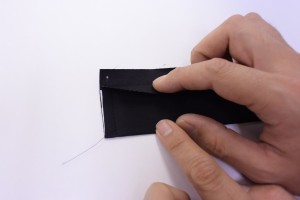

・・で今回一番やってみたかった事です。

袖口の仕様がこんな感じでした↓

謎の当て布です ![]()

イタリアのブルゾンで見たことありますが、ほとんど無いですね。

さっそくなぜやるのか検証です。

ゴムを袖口カフスの間に挟んで、裁ち端を合わせてゴムおさえステッチを入れます。

ゴムが短いので引っ張られますね。

それを無理やり伸ばした状態で3本ゴムもカフスも貫通ステッチをいれます。

・・・縫いやすい!

まっすぐに引っ張るだけでいいので縫製はしやすいです。この縫製がしやすいというのが、ゴムを扱う上で非常に大事でステッチの綺麗さに影響します。

まっすぐ縫った裁ち端を突き合わせ(重ねない)にして

2c巾の布でくるみます。

凄くラクで綺麗に袖口を縫う事が出来ました。

1パーツ増えてしまいますが縫製は非常にしやすいのですごくオススメです。ゴムは全部これでいきたいぐらいです。

あとは裏地と一緒にぐるり縫うだけです。

↑完成

これが、「あとでゴムを入れて筒状で縫う」となると袖口が小さいので非常に難しいですし、ステッチ巾が安定しません。

簡単且つ厚みも軽減出来てよく出来た仕様だなあと感心です。

他はさほど難しいところはなかったですが、ドルマンスリーブでよくあるのが鎌底が吊って引っ張られてしまう問題です。今回は裏地がついているので普通に切込ました。

↑切り込んだのでかなり軽減出来ています。

あとは裾のゴムです。ここも袖口と似たような縫い方はできますが、距離も長く縫いにくいという事はないので、「あとでゴムを入れて貫通ステッチをいれる」というやり方にしました。

ゴムは本当に縫製工程(順番)で縫いやすさが極端に変わるので縫う前に「縫いやすい仕様か」を考えると、「簡単=綺麗になりやすい」になります。

袖口の仕様は是非お試しあれ ![]()

では次回完成です。どんでん口をちょっと変わった箇所にしてみました。

オランダトレーニングジャケット➁

2020年10月期の生徒さんまだまだ募集中です!

10月期は12日(月)から始まります!

空いてる席もありますが入学をお考えの方はお早目に!

このブログではそこそこマニアックなことをしていますが、初心者の方も多く通われているので、お気軽にお電話下さい ![]()

ではでは・・少し涼しくなってきましたね!このブルゾンも早めに仕上げたいところです ![]()

が・・まずはパターンをしっかりとしておかないと後悔しますので、部分縫いを確認です!

縫製に入る前に紙で構造を確認してからの方がより効率は良いですよ ![]() 紙で出来そうな事も実際に縫うと「あれすごく縫い難い・・」ってこともちらほらあるので、実際に縫って確認するのがベストですね!

紙で出来そうな事も実際に縫うと「あれすごく縫い難い・・」ってこともちらほらあるので、実際に縫って確認するのがベストですね!

簡単そうに見える縫い目利用のファスナー付きポケットです。

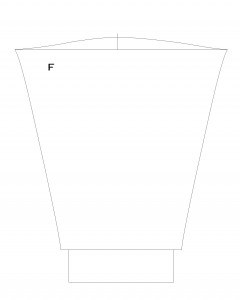

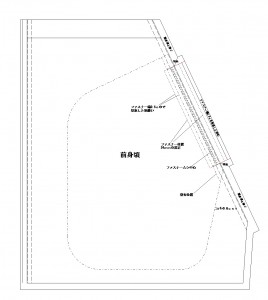

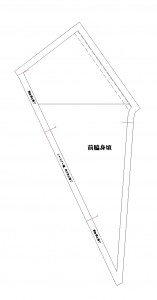

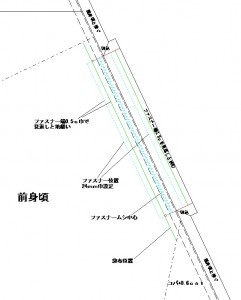

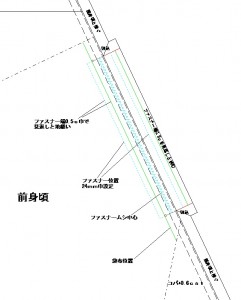

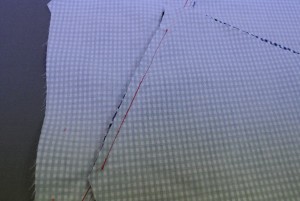

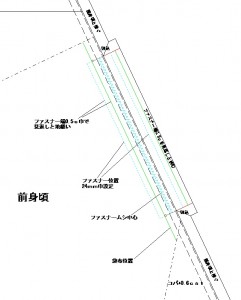

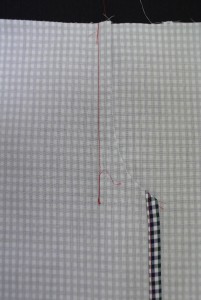

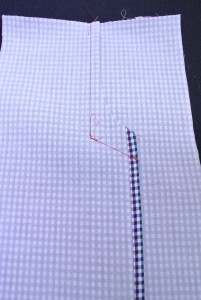

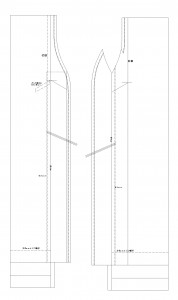

↓パターンです。

分かりにくいとは思いますが、ちょっと多めに記入しておきました。

ポイントは

「ファスナーの位置と袋布の位置」です。やっぱり縫い方複雑・・

そんな事?と思われるかもしれませんが、これで縫代の付け方が変わりますし、縫い易さも全く変わりますからやっぱり「縫わないと分からない」です。

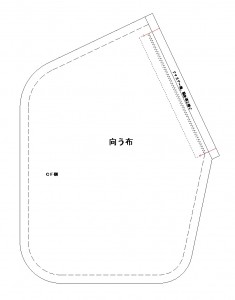

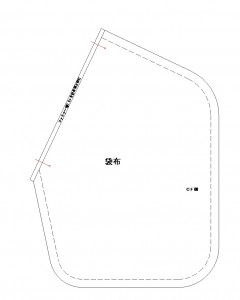

向こう布はそのまま。袋布はポケット口から少し離れています。

もう一点難しい所はファスナーの幅で縫代の付け方が変わる点です。

ファスナーのテープ幅はムシの幅によって違ったり、種類によってかなり違います。

ファスナー端に合わせて縫うのが一番楽なので、「ファスナーの幅によって縫代設定は変えた方がいい」と思います。

色を変えて表記しています。

水色がファスナー位置で、緑が袋布の位置です。ポケット口からは少し控えられています。

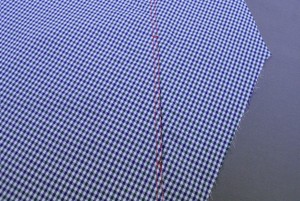

では縫っていきましょう。

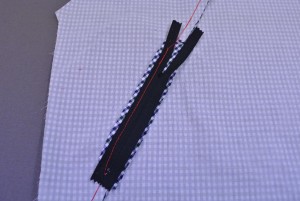

脇前身頃のポケット口にファスナーを仮止めします。ファスナー位置に注意しましょう。

前身頃と脇身頃をポケット口まで地縫いします。

このままでは縫い代が前身頃高に出来ないので、縫代に切り込みをいれます。

↑パターン上に入っている「切込」と記入しているところです。

表からwstを入れます。ポケット口と上下は分けて縫います。口のところはファスナーはかまないように。

ステッチが入ってまだ前身頃には縫えてない状態です。

向こう布を脇身頃、ファスナーと地縫いします。

で、ここですね。2cmの縫代があるので、表のwstを入れても袋布とファスナー端は縫えるはずです。2cm縫代内の緑の線です。

wstが入ることで意外に難しくなっていましたが、こういうところはやっぱりやってみないと分からないですね・・・簡単かなと思っても、ちょっと不安を感じたらやってみましょう!

あとは周りを縫って、表からポケット口にカンヌキを入れて完成です。

実際手を入れると少し袋の端が角っぽかったのでここからパターンは丸くしてます。

さて、、ようやく次回から縫製です。

ではまた!

オランダトレーニングジャケット①

引き続き10月期の入学受付中です!

残りの座席数が少なくなってきている曜日もありますので、お早目にお電話お願いします ![]()

10月期は10月12(月)から開始になりますのでお間違えの無いようご注意下さい!

やっと涼しくなってきましたね・・ ![]() 一番好きな時期です。

一番好きな時期です。

運動もしやすい時期で、スポーツをするのにもってこいな時期。

スポーツという事で?(無理やり)今回はちょっと変わり種。「トレーニングジャケット」です。

以前トレーニングパンツを作製しましたが、それのトップス版ですね。

かなり変わった服をみつけたので、オーバーサイズですがちょっと作ってみようと思います。

結構大きいのは気にしないでください ![]() ちょっと分かりにくいので、腕を上げると・・・

ちょっと分かりにくいので、腕を上げると・・・

そうです。ドルマンスリーブです。メンズでは珍しいですね。80年から90年代くらいの古着で割と見ますが、それ以降はレディースのイメージが強いです。見事に鎌底が吊っています ![]() 思いっきり吊ってますね

思いっきり吊ってますね ![]()

ただ、このドルマンは切替沢山 ![]() パターンも見ましたが、ダーツ処理はされていません。おそらく用尺のためと、ポケットのために切り替えたのかなと。昔のリーボッ〇の服で見た事ある懐かしい感じです。

パターンも見ましたが、ダーツ処理はされていません。おそらく用尺のためと、ポケットのために切り替えたのかなと。昔のリーボッ〇の服で見た事ある懐かしい感じです。

運動量はドルマンなのでものすごい量です。ただ不必要なシワもめちゃくちゃ多いですが・・

衿はかなりぴったり。いえむしろ首に当たっています ![]() たしかに生地が柔らかいので気にはなりませんが硬い生地だと凄く痛そうです・・・

たしかに生地が柔らかいので気にはなりませんが硬い生地だと凄く痛そうです・・・

裏です ![]() 初めて見ました・・裏はラグラン。おそらく切替を入れると縫製の工程が多くて無駄になるのと、ドルマンにすると用尺をとられるのでラグランという選択をしたのかな?ちょっとなんとも言えないですが・・・裏は汗を吸ってくれそうな綿のカットソー生地です。

初めて見ました・・裏はラグラン。おそらく切替を入れると縫製の工程が多くて無駄になるのと、ドルマンにすると用尺をとられるのでラグランという選択をしたのかな?ちょっとなんとも言えないですが・・・裏は汗を吸ってくれそうな綿のカットソー生地です。

昔のトレーニングウェアは通気性というよりいかに汗を吸うかで考えられていたのでしょうか・・中にTシャツ着ればいいと思うのですが、ちょっと謎です。

ゴムはソフトゴムを使っているので引っ張り易いです。苦手なゴムなのでちょっと頑張ってみたいと思います。

後ろの見返しはスレ防止、衿の中綴じの為でしょうか。

とここで気付いたのが・・

このポケット。

裏にファスナー付きになってます。

なーんだ簡単・・・と思っていたのですが、あれ?結構縫製複雑?

そういえば切替利用のファスナー付きポケットをやってなかったなと思い、ちょっと部分縫いしてみる事にします ![]()

ではではまた次回!!

裏無しベンツ袋縫い

やっと涼しくなってきましたね・・

暑かったので一気に寒くなるこの季節は温度管理に気を付けましょう。

なんか温度の管理って年中言ってる気がしますね・・ ![]()

そういえばこの前雨が降った日に電車にのっていて、最近窓が開きっぱなしになっているので電車が止まった瞬間窓から雨が大量に入ってきました。危うくびしょびしょになるところでした・・皆さんも雨が降った時の電車は気を付けて下さい・・・ ![]()

講習の受付も始まりました!まだ空いている座席はございますが、今後どう動くかは予想がつきません ![]()

10月期の講習は12日(月)からの開始になりますので、入学をお考えの方はお早目にご連絡ください ![]()

さて前回も紹介しましたが、アロハシャツの講習の様子をもう一度↓

パターンから縫製の様子まで解説しているので、ちょっと長いですが見てみて下さい ![]()

普段の講習に近いものがあるので、入学を考えている方も是非見て下さいね ![]()

最近編集の腕も少しづつ上げてより分かり易く頑張っております ![]()

では・・・前回ベンツの部分縫いをやりましたが、パイピング始末ということで「めんどくさい!」っていう人もいるかと思います ![]()

今回はこれ↑

すごく簡単なベンツです。

簡単すぎて、ちょっと気になるところは所々ありますが ![]()

では

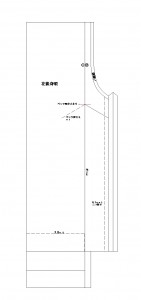

パターンはこれ↑です。

裾の部分で要らない生地はくり抜いているくらいで他は簡単です。

後ろ中心の縫代は袋縫いになるので仕上がりは綺麗ですね。

裏なしの中では一番簡単なベンツかもしれないです。

まずベンツ端に三つ折りステッチをかけます。右の裾角部分は縫代厚み軽減のためカットしています。途中から2つ折りになってます。

後ろ中心を外表にして0.5cで縫います。切り込みをいれてひっくり返して・・・

後ろ中心をベンツ明き止まりまで縫います。とっても簡単です。

↑こんな状態です。

貫通のベンツおさえステッチを入れて・・

裾三つ折りで完成です・・・ ![]() めちゃくちゃ簡単!!

めちゃくちゃ簡単!!

なのでちょっと小技を少し。裾の角で三つ折りを2回繰り返す場所が出来てしまうので、こういう時は「斜めに折る」です。

こうすると縫代の厚みが分散されるので、厚物のときなんかは有効な手です。

出来あがり!

すごく簡単なやり方ですが・・・

厚地の生地には三つ折り2回があるのであんまり向いていません。

三つ折りを袋縫いするところもあるので・・・

薄手生地で使うベンツですね ![]() でもほんとに簡単なので是非試してみてくださいね!

でもほんとに簡単なので是非試してみてくださいね!

ではまた!

裏無しベンツパイピング始末

暑くてマスクはなかなか体力奪われますね…

ちなみに布マスクの方が汗をかいてもびちゃびちゃにならないのでオススメです ![]() 以前にパターンものせてるので、作成してみてくださいね。http://www.leopera.com/pl/?p=9637

以前にパターンものせてるので、作成してみてくださいね。http://www.leopera.com/pl/?p=9637

さて、今年はコロナウィルスの影響で全体的に日程がずれ込みましたので、9/13日(日)に体験セミナーを開催致します!

除菌や換気は十分に行い、少人数での開催になります。ご予約が必要になるので東京校にお電話頂ければと思います ![]()

ご予約のお電話→ 東京校 03-5473-1519

前回の様子はコチラhttp://www.leopera.com/md/?p=5869

ではでは・・

裏無しのコートの仕様を調べていた時、最近ちょっと気になっていたディティールの部分縫いを少し。

結果はコチラ↑です ![]() ベンツのパイピング始末ですね。

ベンツのパイピング始末ですね。

凄く簡単に縫えるのでオススメの仕様です。ちょっとパターンの方が複雑ですが・・・その分縫製はラクに出来ます ![]()

ちょっと複雑なパターンです。裏に芯を貼っています。

後ろ中心を縫って・・

パイピングで始末します。カーブさせているのがポイントです。キレイに仕上げたい場合はアイロンで形をつくっておいた方がいいでしょう。

そのあと後ろ中心を一気にパイピングします。

カーブしているおかげでとてもキレイにあがりました ![]() これだとパイピングを折らなくても済みますし、すごくラク・・・

これだとパイピングを折らなくても済みますし、すごくラク・・・

あとは端にステッチをして

裾を三つ折りするだけです。(中の縫い代はカットしています)

このあたりの三つ折りの角縫い代を薄くする方法を今度やろうかな。

ベンツのおさえstを入れて完成です ![]()

とっても簡単ですが、見た目もキレイでオススメです。

カーブのラインをもう少しゆるくしたり色々試してみて下さいね ![]()

ベンツ別バージョンも考えています。ではまた!

ゴムの戻り率➂ Tシャツ失敗①

こんにちは ![]()

コロナの感染者が増して、不安な状況が続きますね・・出来る事は限られていますが、毎日の手洗いうがい、室内の換気、衛生面ももう一度気を引き締めて行おうと思います。

引き続き動画推しです ![]()

家にいる状況が多くなっているので、動画で皆さん復習される方が非常に多く、すこしずつですが生徒さんの理解度が上がってきているなと感じます。理解度が増せばそれだけ作る事のできる服も増えるので、いろんなものを作ってくれる事を期待しています ![]()

では。

ゴム戻り率のまとめです。

前回の結果は↓

①厚い生地は戻りにくいけど縫い易い。→ステッチを減らして戻り易くする。

➁薄い生地は戻り易いけど縫いズレしやすい。→伸び率の減らして、あまり引っ張らないで済む長さに変える。

結論としては「縫わないと分からない」です ![]() まあ分かってはいますが、生地によって戻る固さや、縫製のしやすさは変わりますので、それぞれに合ったパターンにしましょうという事です。これは3Dでも縫製のし易さまでは分からないと思うので、、縫った方がいいでしょうね。

まあ分かってはいますが、生地によって戻る固さや、縫製のしやすさは変わりますので、それぞれに合ったパターンにしましょうという事です。これは3Dでも縫製のし易さまでは分からないと思うので、、縫った方がいいでしょうね。

こんな事もやってみました。

A「先にゴムの下端縫代をくるんで縫う」というやり方です。

実際に某アウトドアウェアでは良く見るやり方で、ゴムの位置を気にして縫わなくていい(ゴムを入れながら縫うと横にズレやすい)のですが、以前から「難しくないか?」と思っていたのでやってみました。

うん。やり難くてしょうがないです ![]() 縫代が引っ張られるので横にずれて凄く縫い難い・・・

縫代が引っ張られるので横にずれて凄く縫い難い・・・

Bもう一つの「ゴムを入れながら縫う」の方が圧倒的に縫い易かったです・・こっちの方が主流ですね

ゴムが噛まないように奥の端に合わせながらになるのでこれでも難しいですけどね・・ ![]()

ゴムの伸び率が低ければ(長ければ)難易度はぐっと下がってAの方がやりやすそうなので使いどころといった感じですね(あと設備とか整っていればやりやすいのかな?)

ただし、、、Aはステッチが1本増えて、固い生地だと戻らなくなるので注意が必要です・・・デザインだからといってステッチを増やすのはちょっと考えものです・・

まあ、ここまで予想して最初からパターンを引くのは難しいかと・・やっぱり縫わないと分からないですね。

以上ゴムを使用する場合は、ゴムの伸び率、生地、ステッチの本数、縫製のし易さ。これら全てをマッチさせないと難しいというお話でした ![]()

と今回縫わないと分からないをもう一つ・・

「Tシャツ失敗しました」

です ![]()

以前にプリントが気にいって購入した某ブランドのTシャツでどうしても気になるなあ・・というものがあって、、

新品だったのですが、衿ぐりがビロビロです・・高級ブランドなんですが、、みんな気にならないんですかね?

やりたかったのはもう1つ。袖口の折り返しの幅太!です。ここまで太いのはなかなかないので、一度やってみたいと思いました(縫代が太いことで裾や袖口にどう影響するかが見たかったのです。

・・・で出来た!・・・・・

と思ったら・・・・・あれ?

あ

あ!

ああ!・・・という失敗を、、、これは縫製でミスをしたわけではない事だけは伝えておきます ![]() ただ、試し縫いで確認怠ったせいなので、反省です・・

ただ、試し縫いで確認怠ったせいなので、反省です・・

失敗です・・次回この失敗をちょっと説明しようと思います。

ロックの幅が・・・

ゴムの戻り率➁

こんにちは ![]()

雨が続きましたが、間に晴れて洗濯日和。1回の量が物凄くて大仕事になりますね ![]()

因みに、カジュアルシャツは、衿、前立て、カフスだけ干す前にパンっと形を整える派ですw

学校は新規の方も少し慣れてこられた感じです。

「自粛生活中にミシンを買って作ってみたら面白くて、本格的にやってみようかと思って」という方もいらっしゃいました。ミシンをせっかく買ったのであれば色々出来る事はありますし、型紙を作って自由に服が作れるようになりたい!っていう方は多いです。

好きな形が作りたいのであればパターンが引けないといけません。そのためにはやはりしっかりした理論を「理解」するべきだと思います。

そうですw動画の事ですね。「理解」するためには、何度も「考える」事が必要です。考え続けると「ハっ」と急に理解出来たりします。個人的にはこれが一番面白いと思っていますがw

動画システムならいつでも見直して「考える」事が出来るのでとても「理解」出来ると思います。

趣味の方もプロの方も必ず満足してもらえると思いますので是非 ![]()

ではでは、前回またマニアックな事をしていましたが、引き続き・・

こういう細かい研究がとっても大事。生地とゴムとパターンの関係をしっかり把握しておくことで出来上がりに差を付ける事が出来るはずです。

↑前回はシーチングでステッチを入れるとゴムが伸びて結果の寸法が大きくなってしまう。という事を試してみました。

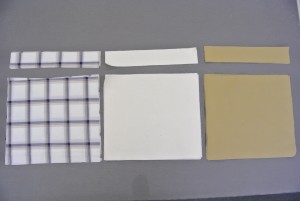

今回は生地を変えるとどうなるか見てみましょう。

固く厚い生地でキャンバスと、薄い生地でほぼローンに近いブロードです。

薄い生地から見てみましょう。

ステッチ無しの方はシーチングに比べるとそこまで難易度が変わらなかったですが、ステッチありの方が凄く難しかったです・・

理由が生地が縫っている時にズレてきて最後に余ってシワになってしまう。というものです。これは伸び率が高い(たくさん引っ張らないとダメ)場合に難しくなります。薄い素材の場合は余り引っ張らなくて済むくらいに設定しておかないと難しそうです ![]()

↑最後の端の生地がちょっとかんでしまっています ![]()

戻りはどうでしょうか?

見た目はシーチングと変わりありません。

ステッチを入れた方と比べてもほぼ寸法的に変わりありませんでした。

一定の固さを超えるとゴムが戻らなくなるのでは。と予想できます。これくらいの生地を固さの差だとほとんど変化はありませんね。

では今度は固い生地です。

まずやらないですけどねwキャンバスにゴムです。昔のワークウェアなら入っているのを見た事あります。

まず見た目のギャザーの出方が大きいですね。

ステッチありと比較します。

↑薄手の方と比較しても相当伸びてしまっているのが分かります。

結果は分かってはいましたがwそれでもここまで伸びるとは思っていませんでした。

ステッチを入れないほうは寸法的には同じでしたが、

↑こんな風に波打つ量が違います。

これでウエストとかの仕様にしてしまったらさぞお腹に刺さって痛いでしょうねw

どうでしょうか?見た目に結構違いが出てきていますし、縫製の難易度も大きく変わってきます。ゴムの伸び率を一定と考えるのではなく、素材に応じたパターンであるべきと思いませんか?

では次回まとめを少しお話して終了です。長くなってスミマセンw

ゴムの戻り率①

こんにちは ![]()

いつのまにか梅雨入りしています。雨が降るのはいいんですが、この前電車に乗っていたら、今窓が開いているのでびちゃびちゃになりましたwなんとかして欲しいですw

さて、見学の方も少しづついらっしゃるようになってきまして、街にも少しづつ活気が戻りつつあります。気は引き締めていますが、やはり嬉しく感じますね。

私がこういった中で出来る事は、皆さんには満足してもらえるように服を作る面白さを伝える事だなとホントに思います。

今後も色んな事を企画して楽しんでもらえたらと強く感じました ![]()

動画システムですが、生徒さんで「隙間時間に何度も見て、イメージトレーニングしてます」という方がいらっしゃいました ![]()

そういった使い方をすれば理解度は格段に上がると思いますし、以前やってみた事を見てみると新しい発見があるかもしれません ![]() 実際簡単に思えるスカートでも未だに発見はあります

実際簡単に思えるスカートでも未だに発見はあります ![]()

是非何度も繰り返し見ていい使い方をして下さい ![]()

では・・

今回もちょっとマニアック路線ですw

そう、「ゴムの戻り率」です。

服にはよくゴムが入っている事があります。

以前なら「安い服にはゴムが使われている」というイメージでしたが、最近では高級ブランドにも良く使われるようになりました。

そこで、気になっていた事をやってみる事に

それが、「ゴムはどれだけ戻るのか?」です。

「あれ?ゴムの寸法は〇cmなのにその寸法よりかなり大きくなってる?」とゴムを使われる方は経験があると思います。

生地、仕様でどんな変化が起きるか?ゴムをどう扱えばいいか考えてみる事にしました。

ひとまずこれだけやってみました↓

まずは生地の違いとステッチを増やすことでどう変わるかです。

生地は3種類(薄手のブロード、シーチング、帆布)用意して「ウエストゴム」をイメージした仕様にしました。

扱うゴムはかなり固く戻り易い3.5cm幅のものです。

↑ゴムの方は分かり易くするため70%の長さで、かなり伸ばす状態に設定しています。

縫製はかなり難しいですがより差が分かり易いかなと思います。

↑かなり伸ばして引っ張って縫います。

仕様はゴムを後で入れてステッチは入れないタイプ

ゴムを後で入れて貫通のステッチを入れるタイプ

シーチングでまずはどれだけ差が出るか見てみます。

これだけ差が出ました↓

結構出ていますね ![]()

数字で見ると、22.5cm→24cm

%でみると、107%です。

貫通のステッチを2本入れるだけで寸法差がこれだけ出ます。

もし64cmのウエストにしたいなと思っても、「よし、ゴムには貫通のステッチを入れておこう」としてしまったら、68.5cmのウエストになってしまった・・・という失敗になるわけです ![]() 商品としてはとんでもないです・・・

商品としてはとんでもないです・・・

これは正直大変です。ステッチ2本でゴムの戻る%が変わってしまうのです。

プロは工場さんに「ゴム上がり何cmでお願いします」とパターンに記入しているのをよく見ますが、はたしてそんな簡単に出来るものでしょうか?生地や仕様、縫い方によってはとんでもなく難しくなるんじゃないかなと思います。

という事で次回生地を変えて縫ってみます。マニアックですがどうぞお付き合いをw

衿ぐり角縫い

こんにちは ![]()

暑くなりましたね ![]()

私はマスク着用しながらだと熱中症になると思ったので、こまめな水分補給と着替えを持ち歩いて、体温調節に例年よりも気を使っています。窓を開けながらクーラーが聞いている施設が多いので、皆さんも体調にはお気をつけください ![]()

授業も始まり、皆さんにお会いして一安心しています。カリキュラムの動画システムの反応が本当に良くて作り甲斐があったなあと思います ![]()

新しい動画システムに関しての詳しいお話はコチラ↓

http://www.leopera.com/pl/?p=9781

より生徒さんに満足してもらえるように、そしてわざわざ対面で授業をする価値がある授業が出来るよう頑張ります!

では、では、

![]() 間に部分縫い作りました。

間に部分縫い作りました。

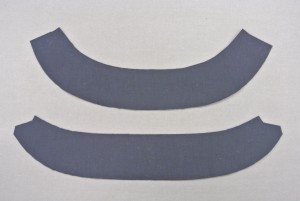

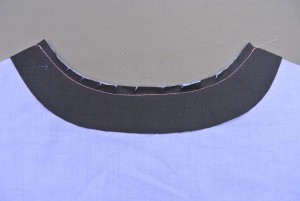

今回は衿なしの見返し始末についてです。↓コチラです。

衿ぐりのラインはデザイン性が高いのですが、後ろと前のラインの繋がり良くと考えると結構ラインが限定されてしまいます。なので、「サイドネックを角で縫う」というやり方をしてみようと思います。

ボートネックにしたいときに有効な縫製の仕方ですね。

衿ぐりが結構広いものは浮きやすいので、少しイセを入れるとキレイに見せることが出来ます。自分で縫うのであれば、伸び止めを貼るときに少し引っ張って貼るとイセは簡単に入れることが出来ます。お試しあれ

↑引っ張ってシワをつぶすように、アイロンをかけて貼ります。

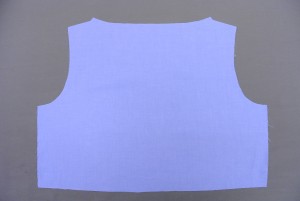

簡単な身頃を用意しました。

衿ぐりと見返しを先に縫うので縫い代の付け方に注意しましょう。

このあたりはさほど難しくありません。

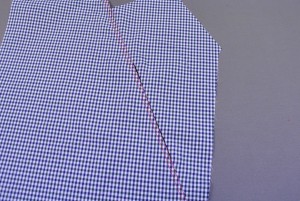

切込を入れて、、

片側だけ、仕上がりの角まで地縫いで止めました。違いが出るか、検証です。

このやり方でぬうと、裏コバステッチの返し縫いが見えてしまうなと思いました。気になる人は気になるかな?衿ぐりあとでぐるりコバステッチだと問題なさそうです。

縫う時はジャケットの衿付け止まりと同じ縫い方です。ちょっと縫う精度が必要ですね。

反対側は縫い流しタイプで裏コバステッチも入れました。

出来上がりで止めず、縫い流したタイプは切込を入れなければいけませんでした。あとは裏コバステッチが入って縫い代を押さえてしまっているので、中の縫い代をカットできず少し厚く仕上がってしまいました。

表からはさほど分かりませんが、、

片側裏コバステッチを入れているほうが、出来上がりで止めないほうです。

↑ここがやはり少し厚く仕上がってしまいました ![]() まあそこまで気にしなくてもいいかもしれませんが、デニムとか厚めの生地を扱う時に結構大事になってくる気がします。

まあそこまで気にしなくてもいいかもしれませんが、デニムとか厚めの生地を扱う時に結構大事になってくる気がします。

やっぱりこっち↑出来上がりで止めるほうが薄く仕上げられてキレイになりました。

縫製はかなりマニアックなお話でしたが、パターンに関してお伝えしたい事は「縫製の仕様によっては衿ぐりのラインは限定されずに自由に引くことが出来る」です ![]()

こういったボートネックのような横に広がっているタイプのものは「どういう仕様にするか?」を考えておいてから衿ぐりのラインを引くようにしましょう ![]()

ではまた次回!!